双减背景下“项目驱动”模式的教学设计与实践研究——以《机器人冰球》一课为例

摘要:双减背景下“项目驱动”模式的教学设计与实践,目的是让学生在课堂上实现在体验中学习、在实践中运用、在迁移中创新。课堂教学流程包含“情境引入、构建新知、突破提升、总结归纳”。课堂中发布项目让学生小组合作并实践研究,实现目标性、导向性和定向性的探究以及交织性、混合性和互动性的探究。“项目驱动”模式的机器人课堂更重要的是培养学生探究项目的思维方式以及学生对于解决问题的理解和掌握,并较深刻的认识和领悟。

关键词:项目驱动;教学模式;设计实践;机器人教育

一、 研究背景

(一)“双减”背景下“项目驱动”模式教学应运而生

根据“双减”工作指导意见,学校教育教学质量和服务水平需进一步提升,实现全面减负增效。“项目驱动”模式的课堂实践实现了在体验中学习、在实践中运用、在迁移中创新的重要目标,减轻学习压力,激发学习热情,培养学习兴趣和创新实践能力。

“项目驱动”模式的教学是一种建立在建构主义学习理论基础上的教学模式,它将以往以传授知识为主的传统教学理念,转变为以解决问题、完成项目为主的多维互动式的教学理念;将再现式教学转变为探究式学习,使学生处于积极的学习状态,每一位学生都能根据自己对当前问题的理解,运用共有的知识和自己特有的经验提出方案并解决问题[1]。“项目驱动”教学法是以学生的需求为出发点,以学生为主体,将所要学习的新知识隐藏在教学项目中,使学生在真实情境的项目驱动下,通过小组协作探究进行学习。与传统教学方法相比,这种教学模式更能体现以学生为主体,更能培养学生的分析能力与实践能力[2]。笔者通过课堂实践提炼出“项目驱动”模式的课堂教学流程及项目实践中问题解决的基本路径,课堂教学流程包含“情境引入、构建新知、突破提升、总结归纳”。项目实践中问题解决的基本路径:项目实践—发现问题—分析问题—解决问题—展示交流—方案优化—结果分享。

(二)“项目驱动”教学模式凸显的作用

“项目驱动”模式的课堂教学使学生们懂得一个完整项目从设计、实施、论证的过程,能提出项目解决方法,从而达到学习理论知识、培养专业技能的目的。项目的精心设计能让学生的能力结构进一步优化和提升,能力结构包括:逻辑思维能力、创新实践能力、抗耐挫折能力、小组合作能力等。“项目驱动”模式的教学实现了以项目驱动为主线,学生多元化的探究并实现问题的解决,充分体现了在体验中学习、在实践中运用、在迁移中创新的学习新模式。“项目驱动”模式的机器人课堂是能让学生更加自信的课堂。课堂中项目设计由易到难,让每位学生体验到完成项目的喜悦感,让每位学生体会到:“我行”。

(三)在中小学机器人教育中“项目驱动”教学模式实践不足

中小学校机器人教育已经开展了20余年,但大多学校以社团形式进行兴趣辅导。学校全员普及性的机器人教育有待发展。竞赛模式依然占据着机器人教育绝对的主导地位。传统的科技特色学校也只是在机器人社团中开展教学和参加各种机器人竞赛,覆盖面依然很小。机器人课程的教学目标不明确,教学过程缺乏合理的规划和设计。科技教师绝大部分是学校兼职教师,在科技教育领域的研究比较局限。

二、基于“项目驱动”模式的教学设计策略

(一)教学项目的设计要注重项目与真实情境相结合

以真实情境为载体的实践项目有助于学生快速进入学习状态,在熟悉的场景中学习使得项目更加直观化和形象化,同时让学生了解时政和社会热点信息,将学生带入特定的教学情景中,还原真实过程,提高学生分析问题和解决问题的能力。

例如,在2010年上海世博会背景下,学生创作了《机器人皮影剧——海宝迎世博》;在2020年新冠病毒疫情防控背景下,学生设计研发了《快递收发箱的智能消毒系统》、《电梯轿厢内独立的“深紫外线”杀菌自动控制装置》;在2020年上海开展垃圾分类背景下,学生设计了《湿垃圾自动破袋投放机构》。在2022北京冬奥会背景下,教师设计了《机器人冰壶》、《机器人冰球》、《机器人高山滑雪》和《机器人短道速滑》系列课程。

(二)教学项目的设计遵循层次性原则

项目设计需要有关联性,基础项目(项目一),要求简单易操作并融入复习内容,让学生体验到完成项目后的成就感,激发学习热情,知识点在项目实践中得到复习巩固;进阶项目(项目二),应把前面项目的知识点融合再加上新的知识,学生能循序渐进的完成项目,避免打击学生自信心。

(三)教学项目的设计要注重解决问题的多元化

在教学项目设计时,规则的制定、场地布置、结构搭建与程序设计是实现多元化解决问题的关键,初步设计完成后要进行路演,预设学生可能会实践的路径并分析该路径是否有价值从而进一步优化设计方案,促使学生完成项目的多元化。

(四)教学项目设计要关注项目的可思考空间

设计项目时应考虑到学生会在项目实践中反馈哪些信息,反馈的信息将探索出哪些新的实施路径,促使学生不断地改进从而进一步优化实践方案,充分给予学生探索空间,培养学生不断探索的实践能力。

三、“项目驱动”模式的教学设计实践

《机器人冰球》—课,作为笔者学校六年级普及性机器人校本课程内容,已实践十年,在教学过程中充分利用学校现有的机器人创新实验室的乐高EV3机器人套件。现以该课的教学设计和学生课堂实践的反馈阐释“项目驱动”模式的教学过程,其项目主线是实现冰球快速破门得分。教学重点是机器人转弯程序的灵活应用;教学难点是自主实践与沟通交流后的进一步实践探索。

(一)情境引入

冬奥知识普及。冬奥会分七个大项:冰壶、冰球、雪车、雪橇、滑冰、滑雪和冬季两项,口诀为“两冰、两雪、两滑和一冬”便于学生记忆。教师播放冰球比赛视频,引出本课主题《机器人冰球》中重要环节:快速破门。

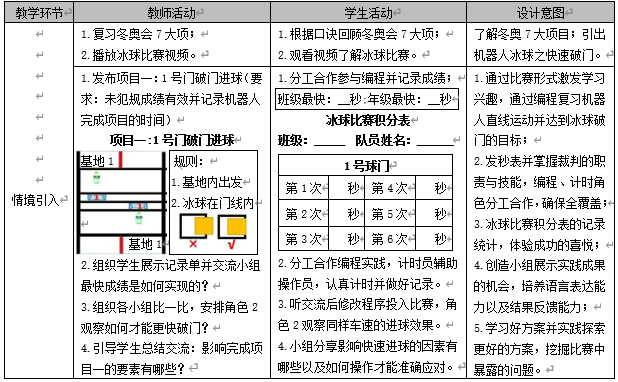

机器人冰球直线快速破门活动设计的目的是对上节课学习内容的复习巩固,上节课学习内容是基于双电动机驱动的直行与后退程序的应用。借助项目一复习上节课内容,小组成员熟读规则并分工明确,每位学生体验各种角色(角色1:编程;角色2:计时;下一项项目角色交换)。项目一:直线快速破门活动设计如表1所示。

表1 直线快速破门活动设计

各小组实践并记录每次冰球破门时间,如表2所示。通过学生交流了解到第4次最快成绩产生的原因是:通过编程将电机前进速度调至100。

表2 直线快速破门实践记录单

出发次数 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次

成绩 1.8秒 1.5秒 1.3秒 0.9秒 1秒 1.1秒

速度 40 60 80 100 95 90

各小组交流后得出结论:当机器人直线运动时,编程过程中电机速度调到最大100就能实现快速前进达到最快进球。各组同意以上结论并将速度调到100进行调试。教师根据项目实施的进度正确引导和激励学生,鼓励学生积极、大胆的参与项目实施,保证学生们自主合作学习的效率。

组织各小组比一比。要求角色1为操控手,角色2观察冰球如何才能更快破门?统一发令,组织6次统一比赛后,学生说:“为什么机器人速度调到100后还是出现了进球的快慢”。通过仔细观察后互相交流分享,总结出机器人冰球直线快速破门的技战分析如表3所示。

表3 直线快速破门的技战术分析

影响要素 应对策略 技术支撑

1.程序中电机速度 1.电机速度调至最大100 编程

2.操作员听到发令后的反应速度 2.集中注意力且手指头放在触发键 策略与反应速度

3.出发位置到球门距离 3.机器人边缘贴线(俯视不出界) 策略

4.比赛场地平整度 4.赛前清洁场地 外界干扰

5.车轮大小 5.选择适合车身且尽可能大的车轮 硬件

项目一的探究方式属于目标性、导向性和定向性的探究。教师在学生探究开始前为了某种新的教学目标而做服务于目标的内容或者范畴的设定与指定,但对学生探究的结果并不会很明显或很明确地给出要求,至少不会有“标准答案”。探究结束时可以在教师的组织下进行各自的结果交流,交流后教师可以对学生的多种结果作一定的导向性界定、评价和指正。

(二)构建新知

本节课的重点在于利用程序中的转弯图标实现机器人的左转与右转并能在项目实践中灵活应用,教师讲述转弯图标的参数后引导学生自主编程,让学生自主体验机器人的左前转、右前转、左后转和右后转。学生通过小组实践充分体验到机器人根据程序的灵活转动。

(三)突破提升

1.突破难点

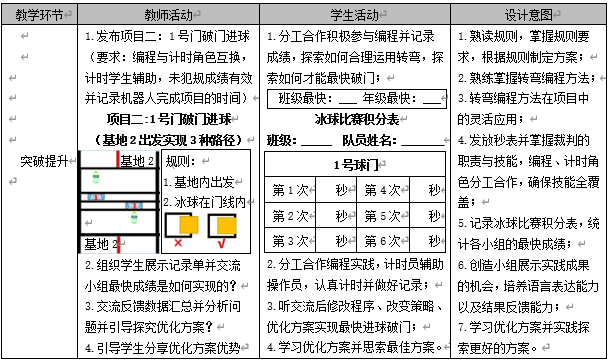

项目二:机器人冰球变向快速破门。活动设计的目的是让学生学会机器人转弯的编程并在项目实践中灵活应用。项目二的设计主要在项目一的基础上调整了出发位置,促使学生需要运用转弯的程序图标进行编程才能实现冰球在1号球门破门得分。项目二在项目一的铺垫下变得更加容易理解。教学中要求角色互换实现全员参与并小组合作完成,这种学习方式能够最大程度地提高学生的课堂参与度,发挥学生的主体性。本项目难度不高,确保所有学生能够实现机器人推动冰球破门,让学生在探究过程中体验到成功的喜悦。引导小组尝试用三种不同的路径完成项目二,主要的目的是培养学生探索新路径的能力以及尝试自我分析每条路径的优劣,实现自我否定,从而不断优化小组方案。项目二:变向快速破门活动设计如表4所示。

表4 变向快速破门活动设计

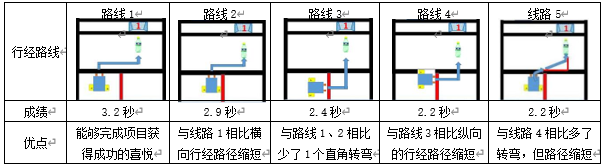

组织各小组分享实践策略并共同分析,让学生先独立分析、再小组交流,集思广益列举实例予以论证。可以发现各小组机器人的行经路线有很大不同,学生们分析了每条路线的优劣,基地2出发机器人行经路径优劣分析汇总如表5所示。

表5 基地2出发机器人行经路径优劣分析

2.进阶提升:互动交流——方案优化——实践论证

各小组的分享交流后,学生发现以下问题:

①机器人居然能够横向出发?

引导学生再一次熟读规则,学生根据规则了解到机器人从基地内出发,意识到机器人横向摆放也在基地内,完全符合要求没有犯规。

②为什么线路5(转了两次弯)与线路4(转了一次弯)进球时间一样呢?

学生积极思考并交流反馈:线路4比线路5少转1次弯(线路4占优势);线路4与线路5的累计转弯的角度都是90°(优势抵消);线路5的横向的行经路径正好是直角三角形的斜边,线路4的行经路径是直角三角形的两条直角边,根据三角形定律“三角形两边之和大于第三边”得出:线路5的行经路径比线路4的行经路径短(线路5占优势)。

结论:线路4与5相比,线路4少转一次弯但行经路径长,线路5多转一次弯但行经路径短。

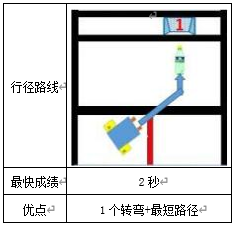

学生们掌握了规则的奥秘后,意识到机器人出发位置的摆放是很重要的策略;了解线路5的优势(路径最短)并提出了更优化的实践方案,机器人在基地内斜向出发,避免了一次转弯,行经最短路径如表6所示。

表6:优化方案

项目二的探究属于交织性、混合性和互动性探究。这种类型的探究主要是教师会较为明确地给出探究的准确目的(但也不一定只有一个答案)和结果要求,然后容许学生朝着确定的目标进行开放式的探究。当然,过程中间可能因为互动性的考虑,教师会在探究的某个进程阶段再提供定向性探究的一个范例(学生在实验中每一次自主性尝试都可能并不合乎标准,但却是富有意义的,会引发特别的关注和思考)予一定的指向或者要求,体现出学生与教师的一定的交互性,不过仍旧在大多数时候放任学生自由进行。

(四)总结归纳

教师引导学生总结本课内容并提炼升华,形成项目实践中问题解决的具体方法与步骤。教师的评价应包括对知识点掌握情况的评价;小组团结协作情况的评价;创新能力情况的评价等。

四、基于“项目驱动”模式教学实践的反思

“项目驱动”模式教学培养了学生创新思维与动手实践能力,随着项目的不断优化培养了学生质疑、反思、批判性思维的能力。及时落实学习效果评价助推实践方案进一步优化,当小组学生完成项目后,教师需要搭建平台让学生分享交流、展示成果和分析讨论,及时对学生的交流情况给予评价,学生根据结果评价进行方案的优化升级,过程中及时表扬激发学生的学习热情,学生在任务完成后感受到满满的成就感从而不断增强自信,促使学生在被认可的良好心理状态下不断学习与进步、发展与成长。

结语

“项目驱动”模式的教学设计与实践研究以项目为主线,学生在项目实践中积极参与、团结协作、探索创新,形成了一种新型的学习体验模式。该模式的课堂实践体现了学生在玩中学、思中学、探中学,收获新知识和技能、思维和方法,激发学生学习兴趣,培养学生创新精神与实践能力。

参考文献

[1]李小倩.项目驱动模式在UI设计教学中的应用[J]. 艺术技,2017,30(12):56.

[2]张 引,赵玉丽,张 斌,高克宁.项目式学习的模块化教学内容组织方法实践[J].教育教学论坛,2020,(36):222-223.