顶空气相色谱-质谱法在职业病危害因素识别中的应用

(华东石油局职业病防治所 江苏扬州 225000)

摘要:目的 探索科学的职业病危害因素中挥发性有机物识别方法。方法 以某石化炼油厂连续重整装置为对象,取原辅料和产品及副产品样品进行处理,使用气质联用仪对其顶空气进行分析。结果 通过总离子流图及质谱图得出顶空气成分及相对百分比含量。结论 该方法可用于识别未知现场的职业病危害因素。

关键词:顶空;气相色谱-质谱;危害因素识别

在进行职业病危害因素评价与检测的技术服务过程中,主要的工作程序包括准备阶段(包括资料收集、初步现场调查、编制工作方案)、实施阶段(包括职业卫生调查、职业卫生检测及评价等)和报告编制阶段[1],其中在职业卫生调查中有一个很重要的工作就是职业病危害因素识别。常用的方法有两种:一是通过用人单位提供的原辅料、产品及副产品、生产工艺等推测可能存在的职业病危害因素;二是依据挥发性有机物国家标准检测方法[2]进行预采样。前者虽然比较常用,但在实际工作中会出现诸如用人单位无法提供化学品安全说明书或提供的化学品安全说明书为虚假材料、评价人员经验不足等情况,导致识别的职业病危害因素种类与真实情况相差较大;后者虽然较客观,但因为其采用的活性炭只能采集非极性和弱极性有机物,且采用的二硫化碳无法将活性炭吸附的所有危害因素均解吸出来,只对标准中提到的37种有机物有较好的解吸效率,所以受局限性较大,无法满足要求。

常见的色谱定性方法是保留时间定性及质谱定性,保留时间是在特定的条件下,待测物从进样到出峰所需要的时间,不同的物质在相同的条件下保留时间不同,同一物质在不同条件下保留时间不同。且使用保留时间定性时,需提前使用已知的标准物质做出曲线,因此无法适用于未知现场。质谱定性是将待测物在离子源中进行电离,生成荷质比不同的带电荷离子,不同物质带电荷离子的特征离子不同。为得到准确客观的定性结果,很多学者进行了气质联用法的相关研究。绝大多数均从原辅料及产品、副产品为出发点,直接将其注入气相色谱-质谱仪中进行定性分析,该方法原理上的确能获得准确的成分,但在实际操作中由于不同的原料其性质不同,种类不同,很难通过相同的前处理方法获得理想结果。且即使获得定性结果,但由于不一定所有的危害因素在当前的生产工艺条件下均能挥发出来,导致过度识别,出现后期现场检测过程中会消耗大量的人力物力的现象。龚伟[3]等使用便携式气质联用仪通过采集现场空气,然后将其吹扫至仪器中,进而对其进行定性分析。该方法不会造成过度识别,无需经过预处理,操作简单快捷,但由于现场检测时可能由于受生产工况、环境条件等影响,部分危害因素浓度较低,暂时未检出,导致识别不全。且由于直接从空气中取,在进行谱图分析时,空气中的氮气、水、二氧化碳因相对百分比含量较大导致待测物形成的质谱图均有这三种物质的离子质谱图,进而对待测物的定性造成极大的干扰。朱海豹[4]等通过静态配气法在便携式气质联用仪做出47种挥发性有机物的标准曲线,该方法主要是快速的识别定量,但局限性较大,仅能分析出特定的47种之内的有害因素。吕庆[5]等使用顶空气相色谱质谱法对涂料中的挥发性有机物进行识别,其使用N,N-二甲基甲酰胺对涂料进行溶解稀释,但由于N,N-二甲基甲酰胺本身为职业病危害因素,且不同的物料使用的溶剂各不相同,因此不适用于推广。

本文以北京某炼油厂连续重整装置为例,采用顶空气相色谱-质谱法对该装置的原辅料、产品及副产品进行处理,将顶空气注入仪器中,依据谱图结果进而分析出有可能挥发至空气中的职业病危害因素种类。

1 材料和方法

1.1 仪器

20mL顶空瓶;

红外线干燥箱;

美国Agilent7890A-5975C气相色谱-质谱联用仪。

1.2 气相色谱仪器条件

色谱柱:HP-VOC(60m×0.2mm×1.12um);

柱温:初温38℃,保持3min;以5℃/min升至80℃,保持5min;以5℃/min升至140℃,保持1min;以40℃/min升至270℃,保持6min;

进样口:温度为270℃;

载气(氢气)流速:恒流模式,流速为1.0mL/min。

1.3 质谱仪操作条件

电子轰击离子源:EI;

离子源能量:70eV;

离子源温度:230℃;

四极杆温度:150℃;

接口温度:270℃;

扫描范围:10amu~550amu;

溶剂延迟:无;

溶剂切除时间:无。

1.4 样品来源

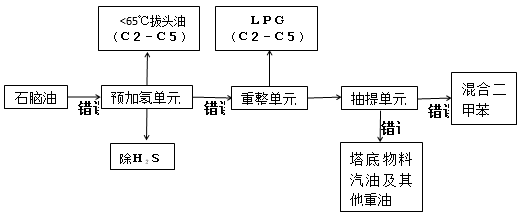

连续重整装置的生产工艺主要包括以下三个部分:预加氢单元、重整单元和抽提单元。流程简图见下图1:

图1 连续重整装置工艺流程简图

从上述连续重整装置工艺流程的○1~○4四处密闭采样器分别取部分样品,放置于50mL棕色样品瓶中,密封,放置于盛有冰袋的保存箱内,并分别标注为“预加氢进料”、“重整进料”、“产品1-储运汽油”、“产品2-混合二甲苯”。

1.5 样品处理

从四种样品瓶中分别移取5mL样品溶液,加入到20mL顶空瓶中,密封。将其放置于红外线干燥箱中,40℃下稳定30min。取1mL顶空气进样。

2 结果

从四个顶空瓶中分别取1mL顶空气进样,经过分析处理后,得到下列谱图及结果:

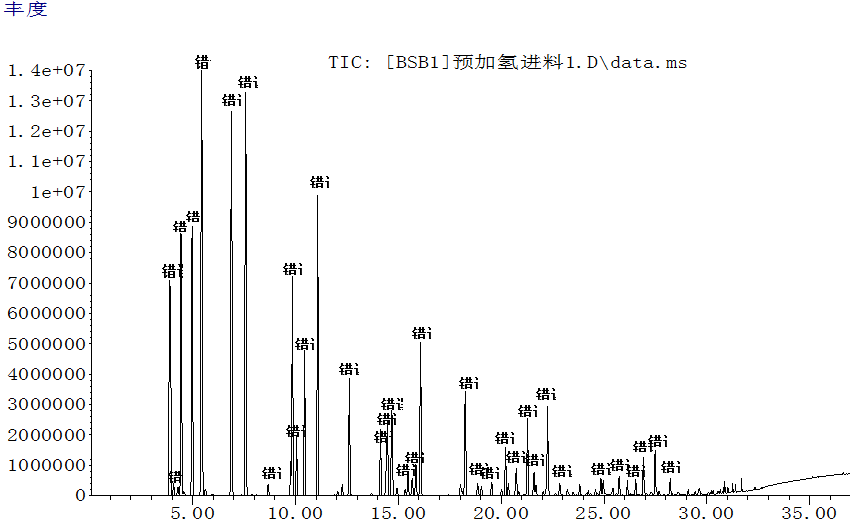

图2 原料1-预加氢进料总离子流图

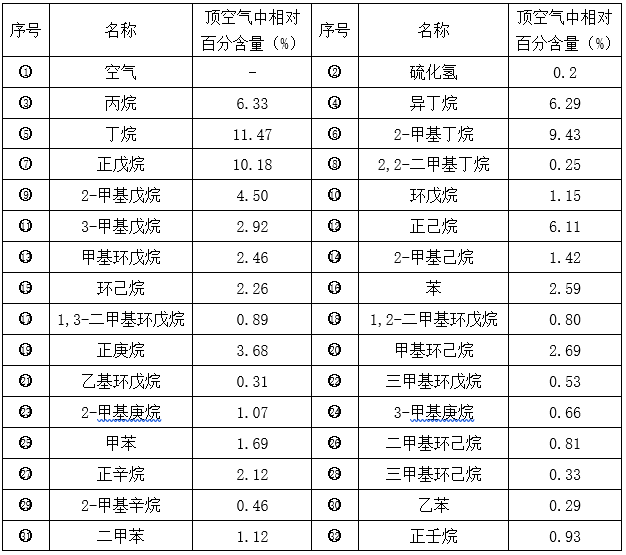

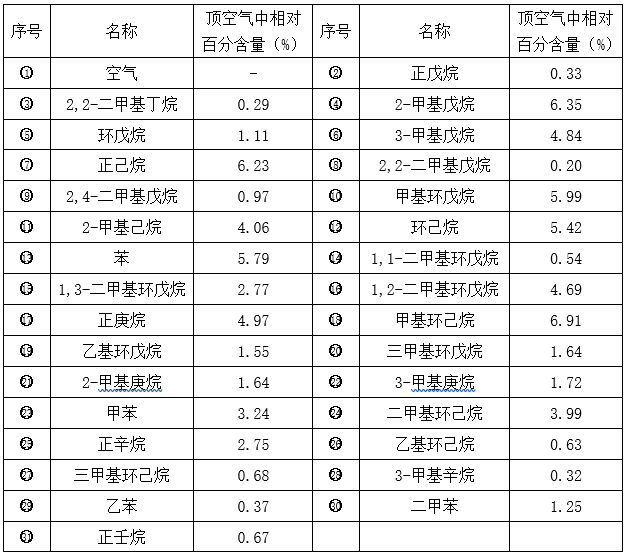

表1 原料1-预加氢进料顶空气主要成分表

其中,0-7.6min主要是碳五以下的烃类化合物,如异丁烷、丁烷等,可识别为液化石油气,含量为18.05%;7.6min-24.8min主要是碳六到碳八的烃类化合物,如2-甲基戊烷,甲基环戊烷等,可识别为汽油,含量为15.45%;24.8min以后主要为碳八及其以上,通过分析,此范围几乎无职业病危害因素,故不再赘述。

综上所述,依据《职业病危害因素分类目录》,连续重整装置预加氢单元主要存在的职业病危害因素为硫化氢、丙烷、戊烷、正己烷、环己烷、苯、庚烷、甲苯、辛烷、汽油、乙苯、二甲苯、壬烷。

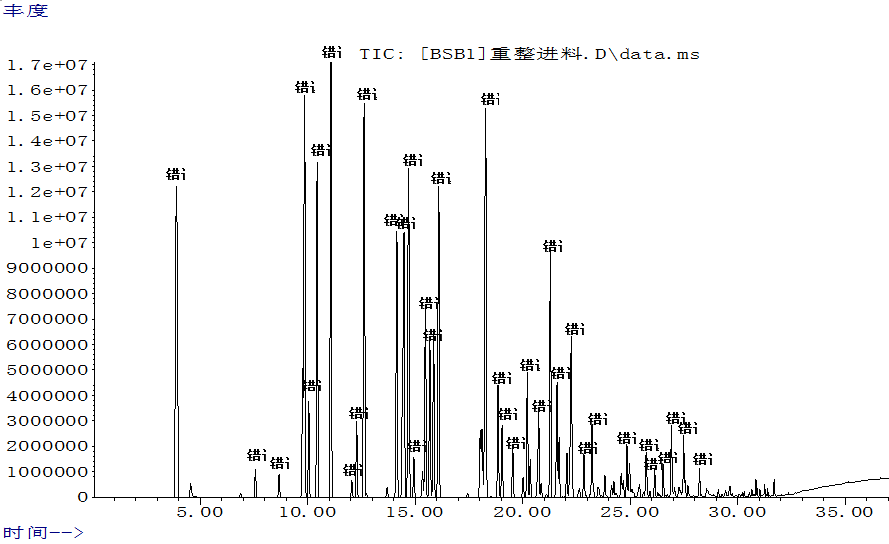

图3 原料2-重整进料总离子流图

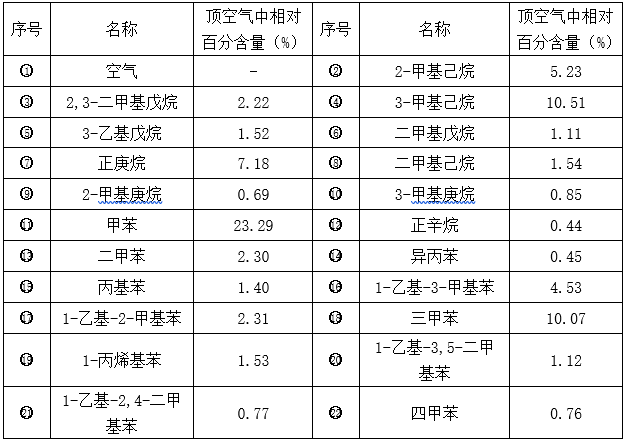

表2 原料2-重整进料顶空气主要成分表

7.6min-24.8min主要是碳六到碳八的烃类化合物,如3-甲基戊烷、甲基环戊烷等,可识别为汽油,含量为33.87%;24.8min以后主要为碳八及其以上。

综上所述,依据《职业病危害因素分类目录》,连续重整装置重整单元主要存在的职业病危害因素为正戊烷、正己烷、环己烷、苯、庚烷、甲苯、辛烷、汽油、乙苯、二甲苯、壬烷。

根据工艺流程图,原料经过预加氢单元处理后,去除硫化氢及部分轻烃,进入重整单元,通过分析比较,谱图显示结果与根据生产工艺分析后的种类结果一致。

图4 产品1-储运汽油总离子流图

表3 产品1-储运汽油顶空气主要成分表

综上所述,依据《职业病危害因素分类目录》,连续重整装置产品混合二甲苯主要存在的职业病危害因素为正戊烷、正己烷、正庚烷、甲苯、辛烷、乙苯、二甲苯、壬烷。

根据工艺流程图,重整原料经过重整单元处理后,去除绝大多数轻烃,进入抽提单元,经过抽提单元中不同分馏塔分离,该处所含职业病危害因素种类应主要为二甲苯,谱图显示结果与根据生产工艺分析后的种类结果基本一致。

3 讨论

3.1 方法条件的选择

3.1.1 样品前处理条件的选择

职业病危害因素主要是正常生产情况下挥发至空气中的物质,因此对原辅料的成分分析尤为重要。常用的直接对原辅料进行分析的方式更适合于敞开式操作,比如喷漆等,但在密闭化生产的石油化工行业,该方法易造成识别过度。因此可模拟其在正常生产情况下的环境条件,检测分析可能长期存在空气中的有害物质。考虑夏季高温因素,将红外线干燥箱的温度设置成40℃。继而分别检测样品稳定时间为10min、20min、30min、40min、50min的总离子流图,比较响应强度,总结出样品在稳定30min后,顶空气浓度趋于稳定。

3.1.2 色谱条件的选择

单独的质谱检测器只适用于纯净物的检测,对于连续重整装置的原辅料及产品,均为混合物,因此需借用气相色谱柱对其进行分离,且分离度越好,待测物受干扰越小,最终的定性结果越准确。常用的色谱柱规格有15m、30m、60m和100m,15m及30m长的色谱柱对分离几十种待测物时,由于理论塔板数量不足,导致分离度较低,分离效果较差。100m的色谱柱满足分离度的要求,但每个样品的运行时间较长,本次选择非极性的60m长的HP-VOC色谱柱。根据色谱柱的规格选用0.5-1mL/min的流速能达到较好的柱效,满足分离度的同时,尽量缩短分析时间,可选择1mL/min的流速。色谱柱温度选择缓慢的程序升温方式可实现待测物逐步分离,经过多次试验,确定目前的程序升温方式,即初始温度38℃,保持3min;以5℃/min升至80℃,保持5min;以5℃/min升至140℃,保持1min;以40℃/min升至270℃,保持6min.

3.1.3 质谱条件的选择

依据连续重整的工艺流程及其中间发生的物理及化学变化,推测其使用的原辅料及可能产生的产品、副产品中的挥发性成分是从轻烃到碳十左右,为保证能够检测出所有的职业病危害因素,设置扫描质量数范围为10amu~550amu。该范围的优点为扫描范围大,不遗漏检测项目,缺点是由于质谱仪的真空腔体并不是绝对的真空,因此待测物的质谱图易被空气(特征离子为28)、水(特征离子为18)及二氧化碳(特征离子为44)所干扰。为降低该干扰的情况下保证不影响其他有机物的识别,需提取三种离子的谱图并进行本底扣除。

3.2 本方法的优点

3.2.1 对涉密材料的保护

在进行职业病危害因素检测评价中,国家技术规范明确要求信息具有溯源性,报告需标明原辅料、产品及副产品含有的主要危害成分,可部分厂商在对待涉密原辅材料的时候,会不提供或提供虚假化学品安全说明书,导致在职业病危害因素识别的过程会产生偏差。本方法不对原辅料直接分析,只检测40℃条件下挥发至空气中的有害因素,且检测出来的百分比含量不代表原辅料的含量,这样不仅准确识别工作场所可能存在的职业病危害因素种类,而且还对涉密材料的信息进行保护。

3.2.2 识别种类更客观、科学

在进行职业卫生现场调查中,针对收集到的化学品安全使用说明书中提到的成分表,生产过程中可能会发生分解等化学变化。比如酚醛树脂,本身不是职业病危害因素,但在使用时易散发出甲醛及苯酚。因此本方法通过40℃顶空前处理后再进行检测,会得到比直接从化学品安全说明书更加客观、科学的信息。

3.2.3 适用范围广

无论工作场所设计的工艺是物理变化,抑或是复杂的化学变化,无论是化学反应是指向性的,还是随机性的,该方法均可通过分析原辅料或者产品进行分析,进而得出现场空气可能存在的职业病危害因素种类。

3.2.4 为检维修期间的个体防护用品选择提供数据支撑

在生产装置连续运行一段时间后,根据生产需求会进行检维修,该期间整个装置停工停产,管道设备里面的物料会进行清理,此时空气中会含有大量的职业病危害因素,如何对进入该环境的员工选择合适的个体防护用品至关重要。因为各物质的挥发性不同,此时依据物料里面各成分的百分比含量已然行不通。本方法会提供正常情况下空气中是否含有高毒或致癌等物质,以及各危害成分在空气中的百分比含量,进而为个体防护用品的选择指明方向。

3.3 本方法的缺点

识别种类范围受限。主要识别挥发性有机物,而金属类化合物及其他离子类化合物由于很难挥发,因此很难检测到。强酸强碱类(如氯化氢、硫酸)易与色谱柱内的固定液发生化学反应进而破坏色谱柱,导致无法使用该方法进行定性识别。

4 结论

本文建立了采用顶空气相色谱-质谱对未知复杂现场进行职业病危害因素识别的方法,实验结果表明,该方法操作便捷,得出的数据客观真实,与生产工艺相匹配,且更加准确详细,能够反映出现场实际会存在的职业病危害因素,可作为职业卫生评价与检测技术服务中职业病危害因素识别的手段。

5 参考文献

[1] AQ/T 4270-2015用人单位职业病危害现状评价技术导则[S].北京:国家安全生产监督管理总局.2015.

[2] GBZ/T300.59-2017 工作场所空气有毒物质测定 第59部分:挥发性有机化合物[S].北京:中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,2017.

[3] 龚伟,张锋,何苏敏.利用气相色谱-质谱技术识别某危险废弃物处理站职业病危害因素[J].中国职业医学,2010,37(3):246-248.

[4] 朱海豹,苏成君,唐红芳.工作场所空气中挥发性有机物测定的便携式气相色谱-质谱法[J].中华劳动卫生职业病杂志,2017,35(10):777-780.

[5] 吕庆,张庆,康苏媛.顶空气相色谱-质谱法测定涂料中的5种挥发性有机物[J].分析测试学报,2011,30(2):171-175.