女大学生创新创业能力影响因素研究

华东交通大学 江西南昌 330013

摘要:本研究聚焦女大学生群体,在探索“创业”及“女大学生创业”的概念界定的基础上,以Astin 的“I-E-O”理论探究了学生个人投入及院校环境支持对女大学生创新创业能力的作用机制,分析了影响女大学生创新创业能力的关键因素并提出具体建议。研究为女大学生加强创新思维指导、创新精神支撑,促进自身全面发展和自我价值实现,提供了积极有效的探索。为提高创新创业教育的适切性、深化高等教育的改革与实践提供参考。

一、引言

自2014年首次提出“大众创新,万众创业”以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视创新人才培养并鼓励发展自主创业,进一步发挥创业带动就业、稳定就业的作用。据全球创业研究机构Startup Blink发布的《2022年全球创业生态系统指数报告》,在全球100个主要经济体中,中国位居第10名,在全球创业活动中处于非常活跃的状态。在创业研究领域,女性创业研究的重要性已经形成共识,女大学生创新创业研究也亟待探索。

Astin ( 1991 )构建的“Input -Environment-Outcome”理论模型( I-E-O 模型) 将学生学习过程与结果的相关变量分为输入变量( I) 、环境变量( E) 和输出变量( O) 三类,其核心观点为: 学习者的学习收获和能力发展是个体输入变量和教育过程中环境变量共同作用的结果。作为学习成果评价研究的重要理论之一,该模型特别强调学习者在校期间的学习投入与院校环境资源的相互作用对学习者的发展具有重要影响,是学习者取得学业成就的关键要素。据相关文献,现有研究以经验总结或科学设计为主,聚焦在框架体系、师资教学、课内外活动等方面绘制创新创业教育的发展图景,却未能准确回答作为创新创业教育受益者、评价人的大学生的切实感受及能力变化。因此本研究聚焦女大学生创新创业能力水平的测量及关键影响因素分析。

二、相关研究文献分布

在知网以“女大学生创业”为关键词,查询2003—2023年的文献,共查找到569篇文献。其中2000年前的文献数量为零,自2008年后才逐渐增加,改善了以往将两性学生创业一概而论的情况。以文献所涉及的次要主题将其分类,可分为十个类别,分别为创业教育、创业意识、创业过程、大学生就业难、大学生创业、高校女大学生、创业活动、大学生创业实践、大学生自主创业、创业意愿。另外,从万方学位论文数据库中以“女大学生创新创业”为关键词进行查询,共查找到93篇相关硕、博士论文,数量较少且发表年份基本集中在近二十年。

从文献年度分布来看,以女大学生为研究对象进行创业研究的起始时间较女性创业研究及大学生创业研究的起始时间晚。从数量上来看,以女大学生为主体进行创业研究的文献数量较少,且调查对象往往局限于某一省份、地区,甚至某高校,缺乏广泛的代表性。

三、女大学生创业基本概念

1997 年,清华大学经管学院将在MBA 课程中融入创新与创业方向课程的方式开启了我国创新创业教育的首次探索。1999 年,创新与创业课程正式被独立开设。自此,大学生创新创业及相关课程进入了高校自主探索的发展高速路,相关领域的研究也与日俱增。

然而,学术界对于创业的概念并未达成共识,国内外各学者对“创业”一词大多是在各异的研究背景下进行了概念界定,不同国家的学者针对“创业”的概念界定也可能带有一定“本土化”发展。例如Lazera认为创业是整合人力资源与社会资源,采用最少的时间、人力、金钱成本创造出新产品的过程;韩力争将创业定义为人们运用本身所具有的理论知识,将创新思维融入新世界的过程;雷家骕认为,创业是创新的一种特殊存在形态,无论创立的是基业还是事业,其本质都是创业者创造出一种具有新价值的活动。

由于学术界对“创业”的概念尚未统一,“女大学生创业”的概念也仍有分歧。李鹏将“女大学生创业”定义为受过系统的高等教育的女性独立地或与他人合作,共同参与到某一组织从“0-1”的建构当中,并使之持续经营已获得经济价值;张紫婕则认为“女大学生创业”是有着创业意向的女大学生在经济社会的环境中识别、把握机会,通过自身掌握的知识与技能,开拓创新、整合资源、评估风险后建立的一个新的组织,并在创建后承担管理责任,从而实现自我价值及社会价值的动态过程。结合学者们的观点,女大学生创业可以被界定为有创业意向且受过系统教育的女大学生创造出新产品或新事业、承担责任并获得新的经济价值的活动。

四、研究设计与问卷分析

基于IEO理论模型及对女大学生创业的定义理解,研究通过问卷调查的方式展开。问卷分为三个部分,共计45题。第一部分是涉及填写者的生源、学科类别、家庭收入等个人背景信息;第二部分根据IEO理论模型并参考NSSE-China 2012问卷对填写者在学生个人投入(认知投入、行为投入)与院校环境支持(管理制度、课程设计)两个维度进行测量;第三部分选取《大学生创新创业能力量表》问题,对填写者进行创新创业能力评估。第二、第三部分均使用李克特五级量表选项,分别以“非常不同意”、“不同意”、“不确定”、“同意”、“非常同意”表示1到5分,得分均值越高,表明学生个人投入度、院校环境支持度、学生创新创业能力水平越高。以“问卷星”、微信等为主要渠道发放后,共收获303份有效问卷,其中265份由女大学生填写。

问卷填写者涵盖不同生源、学科类别、学历层次,居住地分散于七大地理区域,具有广泛的代表性。经测量,学生个体投入以及院校环境支持的验证性因子分析效果良好,学生创新创业能力量表的Cronbachα系数为0.914,KMO值为0.931,表明该量表具有较好的信效度,能够科学测量学生个人投入、院校环境支持以及创新创业能力水平。

(1)从描述性结果分析来看,女大学生的个人投入均值为3.867,高于院校环境支持均值为3.840,创新创业能力均分为3.823,均高于理论均值“3”。说明女大学生整体认知、行为投入较好,院校管理制度、课程设计提供的环境支持度较好。

五、女大学生创新创业能力显著影响因素分析

(1)在个人背景方面,女大学生创新创业能力与学生生源、学科类别、居住地、相关活动经验的相关性较弱,尽管有学者曾提出城市大学生与农村大学生对职位类型的期望存在差异,现阶段创新创业教育已然缩小了不同生源学生的职业选择与创业意愿的期望差距。表明现阶段创新创业教育普及较好、创新创业教育体系优化,切实践行了“万众创新”理念并对高等教育普及化与创新发展相融合的教育时代命题把握较好。但女大学生创新创业能力与个人学历、家长学历、家庭收入有较为显著的相关性(如表1、表2、表3所示)。个人学历越高,知识水平与综合能力越高,创新创业能力越强。父母文化程度、职业以及家庭收入是衡量家庭社会经济地位的三个重要维度,而家庭所拥有的社会经济地位所收获的资源则为学生提供差异性的教育机会,进而影响学生的创新创业能力。

相关性 表1

*. 在 0.05 级别(双尾),相关性显著。

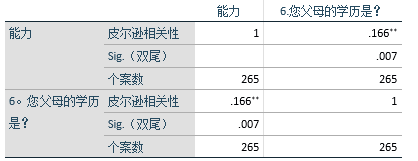

相关性 表2

*. 在 0.01 级别(双尾),相关性显著。

相关性 表3

*. 在 0.05 级别(双尾),相关性显著。

(2)从相关性结果分析来看,学生个人投入与学生创新创业能力呈现显著正相关(表4)。其中认知投入与能力的相关性较行为投入更显著,而认知投入中的动机与期望和创新创业能力相关性最显著。女大学生的学习动机与期望展现了其自我认知水平及发展展望,是提升自身创新创业能力的内生动力。院校环境支持与学生创新创业能力水平之间呈现显著的正相关性(表5)院校环境支持中课程设计与宏观体系与创新创业能力相关性最显著。教育活动的宏观框架与结构设计是教育开展的重要环境因素,学生专业课程与创新创业内容的融合设计与结合开展是创新创业教育重中之重。

相关性 表4

*. 在 0.01 级别(双尾),相关性显著。

相关性 表5

*. 在 0.01 级别(双尾),相关性显著。

六、女大学生创新创业能力提升策略

(1)“个体努力”或将超越“现实”:本研究揭示出女大学生是否有相关活动及创业经验与其创新创业能力的相关性较弱,说明现阶段女大学生创新创业教育对女大学生提供了较为公平的培养环境,鼓励零创业经验女大学生进行女大学生突破个体“舒适圈”、追求“个体努力”、进行创新创业实践。即使家庭社会经济资本依然对创新创业能力呈现显著影响,随着创新创业教育的日渐完善,其发展趋势亦不断丰富了更广范围的学科参与可能性及更细化的各行业人才要求,在全面建成小康社会的今天,家庭社会经济资本差距逐渐缩小,学生个体努力越来越占据主导地位。因此,为有效推动完善知识资本的积累与经济转化以超越有限的现实条件,实现创新创业能力的有效提升与创新创业实践的切实行动,女大学生的“个体努力”势在必行。

(2)环境与认知的互相作用:各高校需加强课程教学结合创新教育宏观设计,创设更加健康的课堂教育环境,使专业教学与创新创业教育同频共振,重视课堂在激发女大学生创新内驱力的过程中不断更新已有认知、将创新认知带入创新创业实践活动中。各高校需重视整体创新创业教育环境建设,通过激发女大学生主动性而形成女大学生个体与院校自有资源积极互动的长效机制。

(3)宏观教育框架中仍有可为空间:当今的创新创业教育不能固化单一的竞赛活动,也不能被视为单纯追求学分的选修课程,更不能形成僵化的创业或就业教育模式,唯有让创新创业精神内化于心、成为女大学生的自觉自我追求,让培育创新创业精神成为各类高校创新创业教育的价值旨归,方能充分激发女大学生内在创新创业能力潜力所在。各高校创新创业教育需在创设丰富资源的基础上加强引导,让各高校独具特色的创新创业教育资源成为女大学生创新创业能力发展的助力器。例如通过设置本科生自选导师制或跨专业互辅制度,可有效帮助女大学生自主选择契合自身兴趣的资源并开拓跨学科视野理念,发挥好教育大环境对女大学生个体内在动力的催化作用。

七、结语

本研究在女大学生创新创业能力发展的理论研究方面积极探索,提出了具体建议,该类研究在理论创新与实证研究方面仍有较大发展空间。未来研究可继续编制并修订女大学生创新创业能力量表、与时俱进深入挖掘创新创业能力新影响因素、研究女大学生中不同群体的能力发展影响机制,为高校创新创业教育实践与高等教育深化改革提供更具指导性的建议。

八、参考文献

[1]梁春晓. 创业学习及其对大学生创业意愿的影响研究[D].华中科技大学,2022.DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2022.000950.

[2]张紫婕. 高校女大学生创业意向影响因素研究[D].山西财经大学,2023.DOI:10.27283/d.cnki.gsxcc.2022.000432.

[3]姚晓芳,代宇.国内女性创业研究述评[J].经济问题探索,2011(01):94-98.

[4]陈燕妮.近10年国外女性创业研究回顾[J].妇女研究论丛,2012(06):100-106.

[5]郭璐,胡保利,梅玉明.谁会成为创业女大学生?——基于家庭因素、在学经历、创业关键能力的实证分析[J].江苏高教,2022(09):62-69.DOI:10.13236/j.cnki.jshe.2022.09.008.

[6]陈薇.大学生创新创业精神动力研究:回顾与展望[J].华北理工大学学报(社会科学版),2022,22(06):100-105+114.

[7]庄郁香. 大学生创业能力培养的现实困境与机制建构[D].南京邮电大学,2022.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2022.001610.

[8]李兴光. 创新创业教育对大学生创业意向的影响机制与路径研究[D].对外经济贸易大学,2020.DOI:10.27015/d.cnki.gdwju.2020.000044.

【项目信息】 2023 年大学生创新创业训练计划江西省省级立项项目《女大学生创新创业与职业成长路径研究》(编号1500423077)

【作者简介】

田晶(2003—),湖北宜昌人,华东交通大学外国语学院本科在读。

郑夏莲(2003—),江西赣州人,华东交通大学经济管理学院本科在读。

宁显彰(2004—),云南迪庆人,华东交通大学交通运输与工程学院本科在读。