从英国EPPE项目看教育政策研究的转向

摘要:EPPE是英国教育部支持,多所大学研究者联合开展学前教育政策研究项目。该项目采用综合性设计思路,将有效性研究、质量特征研究和个案研究并行开展。研究探究了学前教育对儿童的影响、有效学前教育机构特征、儿童自身和家庭因素对儿童发展的影响等问题,直接服务于学前教育改革。EPPE研究过程中,在教育与社会关系的认知、研究的政策功能定位、研究取样方法、研究质量的保障、研究的知识基础、研究者与决策者的关系、研究成果展示方面,都呈现出教育政策研究转型的特征。EPPE研究经验启示中国教育政策研究要在紧贴教育发展趋势、再思自身定位、拓展与决策者协作空间、秉持实证取向与整合方法论、构建综合研讨行动研究模式、商洽可融通标准、整合大数据资源等方面探究转向 。

关键词:EPPE项目;教育政策研究;特征分析;研究模式转型

上世纪50年代产生起,教育政策研究即处于不断转变中。早期教育政策研究追求客观确定性,借鉴统计学、数学及经济学工具方法;60年代广泛运用系统分析法促成政策分析迅猛发展;90年代注重社会制度与社会因素对政策的影响制约,讨论政策执行更好达成预期目标。70年代以来的人文社会科学研究转型影响政策研究对价值与政策实践复杂性的关注,案例、比较等务实方法引入开启了多方法多路径研究的序幕。有研究者基于“政策目标、政策工具和政策问题”的政策范式 探讨教育政策研究的知识论、认识论与方法论演变,但基于政策实例的分析更有助于形象展示当前教育政策研究的转型特征。

EPPE(the effective provision of preschool education project)即“有效学前教育供给项目”,由英国教育科技部(Department of Education and Science, DES)资助伦敦大学教育学院领衔于1997-2004年开展,项目研究样本涉及儿童2800多名,幼儿教育机构140多个。项目采用综合性设计思路,将有效性研究(Effectiveness Studies)、质量特征研究(Quality Characteristics)和个案研究(Case Studies)并行开展,探究学前教育对儿童的影响、有效学前教育机构特征、儿童自身和家庭因素对儿童发展的影响等问题,直接服务于学前教育改革,被学界和政府评为教育政策研究的典范。由于其新时期教育政策研究转型的典型代表性,该项目值得教育政策研究者探究和关注。本文将基于EPPE项目研究相关资料并辅助其他事例,分析其所展示的当前教育政策研究的转型特征,并思考转型经验对我国教育政策研究发展的启示。

一、EPPE项目研究的回顾

20世纪70年代,保守党17年执政带给英国经济繁荣的同时,社会问题异常凸显:移民人口激增、未婚妈妈、单亲妈妈,代际贫困传递与社会排斥的恶性循环——青少年父母自身的教育中断,子女教育机会难以实现。后继的布莱尔工党政府“现代化”变革纲领开始以建设“全纳社会”为目标,强调弱社群体基本权益保障,认识到必须消除“作为社会排斥与不公的根源”的儿童贫困,才能有效促进社会公平与发展。90年代起,英国教育改革聚焦学前教育,希望在科学研究基础上制定政策以摆脱社会与教育的双重困境。尽管相关研究(如1994《Start Right》报告援引过的兰博尔德(Rumbold)关于早期教育对学生学业与学习动机的中长期影响)已经开展,但对学前教育本身有待深入的研究,学前教育变革缺乏明确导向。1997年,英国教育科技部(Department of Education and Science, DES)资助,由伦敦大学主持,多机构联合开展了一项指导学前政策变革的实证研究—— 即EPPE项目。EPPE项目耗时7年,研究样本涉及儿童2800多名,幼儿教育机构140多个。研究完成后,经政府资助,该研究又拓展到针对7-11岁、11-14岁、14-16岁的小学、初中、高中相应阶段,研究内涵拓展为“Effective Pre—school,Primary and Secondary Education(EPPSE)”。

1. 研究目标

EPPE研究目的有鲜明的政策性。在EPPE的最终报告中,每项研究目标的表述都与政策意图直接对应:“揭示学前教育的效果及其表现形式”,旨在确定学前教育的受益方和服务对象;“研究有效学前教育机构的特点”,旨在为学前教育质量评价提供参照标准,未学前教育机构改革指明方向;“展现家庭对学前教育的影响”,旨在为家庭保育和父母培训提供政策依据;“探索学前教育对削减社会弱势与排斥方面的作用”,旨在获得学前教育公平政策的证据。

2. 设计技术

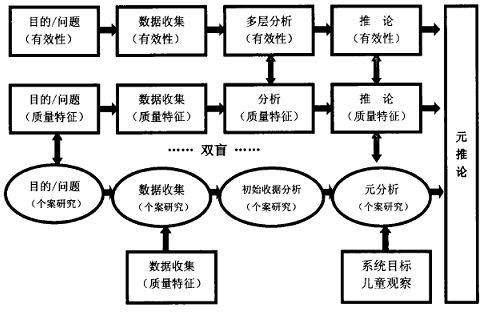

基于其实证研究的定位,EPPE整体上采用偏重量化的教育有效性(educational effectiveness)的设计思路。为进行因素贡献率分析,研究在整体结构设计上采用多层线性模式(multi—level models),而在技术上采用混合研究方法的整合设计 (Mixed Methods Integrated Research Design)。项目具体通过“学前教育有效性研究、幼教机构质量特征研究和个案研究”三项主题平行推进,在研究过程中实行“三角互证”(integrative triangulation)。具体研究方法上,综合质性与量化研究——量化分析得出儿童个体、家庭、学前教育机构等因素对儿童发展的影响;幼教机构质量特征分析通过多层统计模式比较幼教机构教育质量特征差异,为个案研究确定对象;质性个案研究对量化研究结果进行验证与拓展,深入揭示幼教机构教育质量特征的内涵。三个研究维度互相辅证,相互补充,形成一个有机整体。

图1 EPPE项目的综合设计图示

补充说明:上图中矩形中内容采用量化研究方法,椭圆形中内容采用质性研究。

资料来源:Siraj-Blatchford.I,Sammons.P,Taggart.B,Sylva.K, Melhuish .E. Educational Research and Evidence-based Policy:The Mix-method Approach of the EPPE Project[J]. Evaluation and Research in Education,2006,19(2),63-83.

3. 研究路径

EPPE研究过程通过有效性研究、幼教机构质量特征研究和个案研究来实现。

A.有效性研究(Effectiveness Studies)

主要运用量化分析。运用多层分析模型(Multilevel models)和增值评价(Value added)方法,将影响学生成绩的外部因素(包括学生的前测成绩、家庭背景、学校或教师层面的外部信息等)与学校或教师的效应分离,得出学前教育机构对于学生发展的“净效应”影响,作为学前教育机构效能评价依据。具体操作中,以入学之初测量的儿童认知、社会性与情绪适应性表现为基数,分析儿童本身、父母及其家庭对儿童发展的影响。在表现基数与相关背景因素受控制条件下,以儿童在学前教育一个阶段后的认知、社会性与情绪适应性表现为发展后水平,其增量作为学前教育对儿童发展的“净效应”。在多重分析的情景模型中,通过家长访谈收集的儿童与家庭教育基础信息,分析儿童本身与家庭环境等背景因素对不同年龄阶段儿童认知与社会性的影响。

B幼教机构质量特征研究(Quality Characteristics)

EPPE将幼教机构的质量特征分为结构性质量与过程性质量,分别研究。结构质量特征是通过对幼教机构的自然观察,对机构负责人访谈,收集到园所规模、师幼比、员工培训、教学目标、政策、课程和父母参与情况等信息。过程质量特征研究则借助《早期教育环境评定量表》(ECERS—E) 及其修订版ECERS—R、 《教师互动量表》(CIS) 工具,对儿童早期教育环境、基础课程领域内容特征、看护与儿童互动关系分别进行测量。儿童早期环境包括空间设施、个人看护常规、语言推理、活动、互动、项目结构和父母与工作人员的情况。基础课程领域内容特点包括语言、数学、科学、环境和多样性状况。看护人员与儿童之间互动关系存在积极、放任、冷漠和惩罚几种可能。测量所得数据经过多层次分析与增值性分析,以确定对儿童发展更有效的幼教机构及其特征。

C个案研究 (Case Studies)

在前两个阶段量化研究基础上,EPPE研究依据相应标准[ ]初步确定有效促进儿童发展的幼教机构范围,并采用双盲抽样法选择多所机构进行个案研究。个案研究中,通过对机构管理者访谈,收集师幼比、教师培训、教育目标、政策、课程、父母参与情况、地方当局政策等信息作为背景。对选作个案的各幼教机构进行多次实地调查,了解其教学方法、课程、文化氛围、组织与管理策略等信息。同时使用包括园所文件的文本分析、对儿童和保教人员系统的自然观察、对保教人员和家长的访谈、核心小组讨论等多种数据收集方法。综合个案研究所有的数据,用以分析有效幼教机构的质量特征。

4.研究成效

EPPE项目研究以其结论直接服务于英国学前教育的变革政策,它对学前教育效果及持续效应,有效幼教机构特征,儿童自身及家庭因素对其发展的影响,学前教育对减轻社会排斥的作用等问题上有深入研究。研究结论直接支持英国2003年以来包括“确保开端”在内的系列早期教育政策措施。这些早期教育政策还包括,2004年“儿童保育十年战略”对家长平衡工作与儿童保育责任的制度与机构设置;2005年儿童师资委员会提出新的职业与资格框架;2006年“早期奠定阶段”计划对 “保育”与“学前教育”的一体化整合的努力等。

该项目研究得到了政府部门的赞誉,2003年教育部官员称赞EPPE项目:“为确保开端部工作的运作规则提供了基本的证据(EPPE study provides essential evidence which now underpins the work of the Sure Start Unit)。” 2003年英国政府支持该项目在原有基础上,进一步实施了EPPE 3—11(2003—2008)、EPPSE 3—14(2007—2011)和EPPSE 16+(2008—2013)研究,持续监测研究样本在小学和中学的发展状况。

二、EPPE所代表的教育政策研究转型的特征解析

EPPE在学术与政策领域的巨大成功,除外部情境因素外,研究自身也具有典型性。因此结合相关研究文献,回顾分析EPPE项目研究过程,可以归纳该项目与以往教育政策研究不同的七大转型特征:

1.对教育与社会关系认知:从“单向联动”到“整体互动”

传统教育政策研究所表现教育与社会的关系,是一种“单向联动”关系。这种联动是以社会和教育作为两个系统发生的,是有区分界限、有因果指向的联系。从研究思路上看,这种联动表现为两种形式:一是在社会公共政策研究中,将教育作为一个考量因素;二是在研究教育政策问题时,将政治、经济、文化等状况作为问题分析的背景。前者见美国约翰逊总统“伟大社会”(Great Society)改革理念,在“保障民权,消除贫困”的社会政策设计中,通过教育法案增加公立与教会学校拨款,帮助贫困与残障儿童完成学业,提升贫困者与少数族裔受教育水平。后者见科尔曼研究报告,在追溯学业成绩影响因素时,将考察的触及到社会性因素,发现了学生的家庭背景及学校的相关社会性互动比学校教育条件对学生学业成就更具影响。基于这种联动认识,教育政策研究可以划分为——社会问题向教育求解的研究和教育问题向社会寻因的研究。

EPPE项目展现一种全新的关系认知——即 教育与社会“系统互动”。“系统互动”不把问题限定于教育或者社会领域,而是从同一系统内部,综合分析问题在教育与社会中的相关要素,整体探索问题解决的思路。OECD将EPPE项目研究背景与动因设定为“70年代以来保守党17年执政带给英国异常凸显社会问题:移民人口激增、未婚妈妈、单亲妈妈,代际贫困传递与社会排斥的恶性循环——青少年父母自身的教育中断,子女教育机会难以实现”。工党政府“现代化”变革纲领以建设“全纳社会”为目标,强调弱社群体基本权益保障,认识到消除“作为社会排斥与不公的根源”的儿童贫困才能有效促进社会公平与发展。90年代起英国教育改革聚焦学前教育,希望在科学研究基础上制定政策以摆脱社会与教育的双重困境,如1994《Start Right》报告援引过的兰博尔德(Rumbold)关于早期教育对学生学业与学习动机的中长期影响。

EPPE的这种教育与社会“系统互动”观集中体现在四个层面:一是对儿童发展的内涵理解,强调认知发展与社会性适应的协调。EPPE通过评价与标准化测量为社会性能力、情绪适应性与认知发展建立常模,以三者的协调发展水平作为儿童发展的衡量指标。二是对教育机构身份的认同上,强调学校与社会性机构的平等性。EPPE将所有早期教育机构类型纳入研究范畴,通过深入研究提出了统一的学前教育质量标准,体现出在学前教育中学校与社会性机构的平等意识。三是探索儿童发展影响要素上,综合考量学校因素与社会化情境。在学校方面探讨了教师素养、教学氛围、管理水平、互动氛围因素的同时,将家庭环境要素如父母职业、教育水平、家庭结构、职业状况、亲子互动等作为整体,考量其对儿童发展的混合影响。四是在政策措施设计上,在教育与社会密切合作中解决实际问题。针对家庭负担重、生活贫困、子女教育环境恶劣及受教育权剥夺等问题,EPPE研究不仅设计“在危机中”的特殊教育需求计划,还将儿童保育与父母的教育辅助纳入到社会福利与救助体系,与移民子女、非婚生与单亲家庭子女教育与社会扶助同步。

2.研究对政策的功能定位:从“远距指导”到“研究政策”

教育政策研究长期秉持 “研究”的姿态——“客观中立、寻求普遍性”,遵循着“现象描述——问题归纳——原因分析——政策建议”的模式,与政策实践保持必要的张力——研究间接地对政策发挥指导作用。这种定位于“指导教育政策”的研究,多表现出一种超越于政策实践具体情境性问题的疏离感。上世纪末,英国教育史的几项支柱性改革,如教育标准的修订、课程的全面重组、重大考试的变革,都以向学者“委托研究”的形式进行,政府政策是对政策研究再转化的结果。

EPPE所代表的教育政策研究,以“研究政策”自我定位。这种定位着重体现在,以问题解决建议、政策措施、行动策略等政策内容构为研究结论上。这种定位着重体现在EPPE最终报告的每项研究目标的政策意图中——“揭示学前教育的效果及其表现形式”,旨在确定学前教育的受益方和服务对象;“研究有效学前教育机构的特点”,旨在为学前教育质量评价提供参照标准,为学前教育机构改革指明方向;“展现家庭对学前教育的影响”,旨在为家庭保育和父母培训提供政策依据;“探索学前教育对削减社会弱势与排斥方面的作用”,旨在获得学前教育公平政策的证据。

在EPPE报告的结论部分,能清晰体现这三方面内容。一、直接提出政策建议。EPPE总结报告第11部分从国家、地区、相关参与者、学术与研究层面总结出对政策产生直接有用的结论。EPPE在对比各类学前教育机构的效能后提出“幼儿园是儿童学前教育的有效组织形式”,英国政府于2008年立法要求地方政府保障和提供学前教育充足供给,满足家庭需求,拉开学前教育普及化的帷幕。二、直接提出政策措施。EPPE在有效幼教机构特征研究中提出关于“有效教学法、教师与学生的积极互动”、“教师质量与幼儿园质量密切相关”对应了英国学前教师素养与能力框架的新政策变革。EPPE研究提出“家庭环境尤其是亲子互动对儿童发展的重要影响因素”被2004年儿童保育十年战略中针对家长的“工作与家庭灵活选择”制度,地区“儿童保育”服务中心政策体现。三、直接贡献行动策略。EPPE研究中“学前教育可以作为针对有特殊教育需求儿童有效的干预手段”及“帮助处于社会弱势地位的儿童入学提供良好的开端以削减社会隔离与贫困代际传递”研究结论被综合性运用于“保障开端”计划等对弱势群体学前教育的扶助政策。

3.研究对象选择的方法:从“科学取样”到“设计抽样”

调查研究以有限的对象经济地推究整体特征,样本容量与抽样代表性共同决定结论科学性。统计学以中心极限定理普及“样本容量常识”后,抽样代表性成为调查研究的核心关注点。1936年美国总统大选的民意调查预测中,文学杂志(Lictrue Journal)以100倍于新兴的调查机构盖洛普(Gallup)的样本容量,得出一个错误的预测结果。这一广为人知的事件告诫教育政策研究者,抽象方法对结论有直接影响,推动了科学抽样方法的研究,随机抽样、分层抽样、族群抽样、系统抽样多种方法出现。然而科学抽样集中关注方法问题,以样本的代表性为追求,却忽略了研究目标、研究对象的特征与抽样关系,未将抽样方法与研究设计一体考虑。

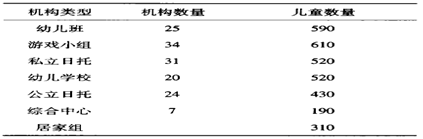

EPPE研究的“设计抽样”的方法,则兼顾了研究对象与科学抽样的方法问题。首先,EPPE从研究问题的性质出发在研究设计层面对样本整体考虑——“倾向原理性的研究应当保证较长的时间跨度,倾向于最佳实践途径的研究应该在样本方位上尽可能广泛。” 鉴于关联要素多、作用机制复杂、效果显现慢的研究问题的特征,EPPE项目以7年的跨度确保数据收集和观察过程的对研究对象的准确把握。其次, EPPE在横向取样上,兼顾了样本容量和取样方法的科学性。以有效性研究的取样为例,项目根据地区与机构类型进行了分层抽样,综合考虑城市、近郊和农村的区域分类,特别考虑了多民族区域和处境不利地区的代表性。样本涵盖当前的所有幼教机构种类——游戏小组(play groups)、公立日托中心(local authority day nurseries)、私立日托(private day nurseries)、幼儿学校(nursery school)、幼儿班(nursery classes)、综合保教中心(integrated centers that combined care and education),每类机构20-25所样本,每所幼儿园25名儿童,合计包含141个机构,2800名儿童,在总量保障了样本的容量。同时,EPPE专门将抽取的样本与英国整体人口状况对比,样本内部的群体对比,家庭背景多样性在儿童发展过程中的对比,客观上验证了研究取样的代表性。

表1 EPPE有效性研究项目的样本选取

资料来源Institute of Education, University of London.EPPE design and sample[EB/OL]. http://eppe.ioe.ac.uk/epp/eppedesign.htm,2012-11-09/2016-12-23.

4.研究的质量保障机制:从“自然生成”到“整体控制”

教育政策研究普遍采用线性思路流程,研究围绕方法的步骤展开,研究者不采取客观的标准措施调控研究过程,研究质量是自然生成的结果。这样的研究中,研究质量只能寄望于研究计划制定的周密性,研究过程中的主观性因素对研究结果产生直接影响。

EPPE研究则通过“整体控制”保障研究质量。这种控制被贯穿于研究开端到研究过程的全过程:

首先,在研究开端,EPPE通过精密的研究设计保障研究质量。多元、序列、解释性、混合研究设计作为EPPE在方法学上的创造性突破,是项目研究质量的基础保障。这种设计层面的质量保障体现在三方面:(1)混合方法设计(Mixed Methods Integrated Research Design) EPPE项目研究以定量为基础,将定性与定量比较、验证、补充和整合,形成有效切合研究问题的质量融合的方法。如有效性研究以量化分析为主,结合访谈信息得出儿童个体、家庭、学前教育机构等因素对儿童发展的影响;幼教机构质量特征研究分析通过多层统计模式结合访谈、自然观察,来比较分析幼教机构教育质量特征差异,为个案研究确定对象;质性个案研究以文本分析、自然观察、访谈、小组讨论等深入揭示幼教机构教育质量特征内涵,验证与拓展量化研究结果。(2)多层线性模式(multi—level models) 通过分层分析逐渐剥离要素效用值,将各层次的结果与整体性结果对比印证。如有效性研究中运用多层分析模型(Multilevel models)和增值评价(Value added)方法,将影响学生成绩的外部因素(包括学生的前测成绩、家庭背景、学校或教师层面的外部信息等)与学校或教师的效应分离,得出学前教育机构对于学生发展的“净效应”。具体操作中以入学之初测量的儿童认知、社会性与情绪适应性表现为基数,分析儿童本身、父母及其家庭对儿童发展的影响;在表现基数与相关背景因素受控制条件下,以儿童在学前教育一个阶段后的认知、社会性与情绪适应性表现为发展后水平,其增量作为学前教育对儿童发展的“净效应”。(3)三角互证(integrative triangulation) 项目通过“学前教育有效性研究、幼教机构质量特征研究和个案研究”三项主题平行推进,在研究过程中三个研究维度互相辅证,相互补充,形成一个“三角互证”有机整体。三角互证技术运用,实现了一阶段同时开展几项研究任务,数据结论相互印证,确保研究的信度。

在研究过程中,EPPE遵循着严格的规范标准。这种标准规范体现在研究对象选取和数据处理的标准上。(1)研究对象选取标准 个案研究以儿童的EPPE 项目测试数据为依据,选择了12 所幼教机构。在样本选择的标准上,研究组为测验数据划分等级并对各等级测试数据信度提出要求——“有效”组测验数据信度达到68%上,“优秀”组测试数据达95%的置信水平, “有效”到“优秀”组都必须至少一个认知或社会/行为方面取得正向结果,没有消极结果。 (2)对于研究数据的各类信度、效度以及取样、分级的标准,EPPE项目报告做出了明确的规定。研究过程标准规范和研究设计创新是EPPE研究质量的重要保障。

5.研究的知识基础:从“学科借鉴”到“知识综合”

教育政策学作为一门综合运用型学科,需要引入其他学科的知识、理论、方法发展自身。在这种共识下,教育政策研究开启了“学科借鉴”之旅。学者研究2014—2015年度美国教育学者公共影响力排名(RHSU)发现,目前教育政策研究既存在公共政策、政策科学的范式研究,也包含经济学、社会学的学科模式分析,还包括公共经济学、社会经济学、人力资源、劳动经济学、城市经济学多种理论的借用。 为发展学科体系对多学科知识的 “拿来”,是当前的教育政策研究趋向。

EPPE项目在研究知识基础上表现为一种围绕问题解决的“知识综合”。这种综合突破了学科与方法界限,与研究的内容直接相关。从研究内容上看,EPPE项目涉及问题包括五个层面——个体层面的儿童差异性研究、课堂教学层面的有效教学、学校层面的机构组织与管理策略、区域层面的教育政策执行与评价、国家层面的教育变革措施设计等,并且各层面涉及的问题涵盖多各领域。如幼教机构质量特征研究中结构质量特征涉及园所规模、师幼比、员工培训、教学目标、政策、课程和父母参与情况等;过程性质量涉及儿童早期教育环境、基础课程领域内容特征、看护与儿童互动关系——儿童早期环境包括空间设施、个人看护常规、语言推理、活动、互动、项目结构和父母与工作人员情况,基础课程领域内容特点包括语言、数学、科学、环境和多样性状况,看护人员与儿童之间互动关系存在积极、放任、冷漠和惩罚几种可能。

通常幼儿教育的相关主题相关主题涉及家庭教育、学校教育、教师素养、教育机构重组、儿童认识、社会性与情绪适应性发展、受教育权与教育公平等。有鉴于此,EPPE研究的“知识大综合”在研究的学科知识基础、研究方法和研究主体的专业背景上得以体现。该项目涉及到社会、教育、政策、心理、护理等多学科知识基础,研究中使用评价、测量、访谈、观察、参与式调查等多种手方法。EPPE研究者确是分别来自由牛津大学、伦敦大学、诺丁哈姆大学等儿童发展、早期教育、儿童心理、课程与有效教学、评价与测量、社区研究与辅助项目等相关学科背景的研究者参与共同构成。(在EPPE研究核心团队中Kathy Sylva来自牛津大学,Pam Sammons来自诺丁哈姆大学,Edward Melhuish, Iram Siraj-Blatchford和Brenda Taggart都来自伦敦大学。主持者为Edward Melhuish。)

6.研究者与实践者关系:从“委托咨询”到“现场协作”

由于研究者与决策者身处不同的工作环境,基于不同的价值追求和思维模式,在传统的教育政策研究领域,两者缺乏共识而相互指责。研究者基于专业立场,分析研究问题的内在机理,并提出指导实践的普遍性规则;决策者面对政策情境,需要找寻针对具体情境下问题的最优解。研究者对决策者的政策措施的科学性有疑惑,决策者对研究者的结论建议的实用性保持谨惕。决策者向研究者委托课题或提出政策咨询,研究者向决策者提供研究建议或回应咨询,这种“委托咨询”的关系是一种外在而缺乏协同的。

EPPE 研究则体现了研究者与决策者现场的“密切互动”。在研究过程中,从研究目标的确立、研究议程的设定、具体研究任务的展开乃至研究结论的整理的各环节,EPPE项目都能发现作为委托方的英国教育部的参与。个案研究中,区域内个案的实地观察与深入质性分析由教育部引介区域管理者协调开展。引导委员会(Steering Committee)和咨询委员会(Consultative Committee),是整个项目研究过程专门负责沟通研究机构与政府部门的桥梁。前者受英国教育部指派,参与研究在政策和实践方面为研究者提供协助合作;后者负责与政府方沟通,确保项目研究与政府关注的政策问题紧密联系。这种研究者与政策者密切互动模式,体现了未来的教育政策研究中决策者与研究者关系的转型趋势。

7.研究成果展示方式:从“简单发布”到“多重辐射”

当前,教育政策研究的成果的发布相对简单。其中研究论文专著采用公开出版的方式在社会流通,政策研究报告作为内部资料在政府部门发挥作用,还有在专业研讨与论坛上以学术报告的方式在学术圈交流。由于缺乏对成果的系统整理和传播方案的整体设计,简单发布的影响范围有限,传播效率不高。

EPPE研究的成果展示则体现了“多重辐射”的特点。这种“多重辐射”在成果展示途径与成果整理研究上都有体现。首先,在成果展示途径上,EPPE立体采用了政府汇报、网络传播、论文发表、专题出版四种。该研究结果最早以简报的形式呈报给英国教育部并当面汇报,相关成果同时以以研究报告、论文、简报、摘要等式在伦敦大学教育学院(www.ucl.ac.uk/ioe)、研究协作网(www.research connections.org)等公共网络上传播。《英国教育研究杂志》(British Educational research Journal)、《剑桥教育杂志》(Combridge Journal of Education)、《牛津教育评论》(Oxford Review of Education)等教育杂志也大量刊出EPPE项目相关论文。 伦敦大学教育学院自1999年到2004年间将EPPE项目12份技术报告和6份相关成果公开出版[ ]。其次,在成果整理上,EPPE不仅关注直接研究结论,还整理了数据层与工具层的研究成果。有效幼教机构质量特征研究中,EPPE开发了三个教育质量测评工具——基于哈姆斯(Harms)研发的早期儿童环境质量量表修订版(ECERS-R),西尔瓦(Sylva)等根据英国国情增加的量表(ECERS-E)和阿内特(Arnett)研发护理者互动量表(CIS)都成为测量幼儿教育机构特征的工具。EPPE研究中收集的容量巨大内容丰富的样本数据,包括儿童个体与家庭环境数据,儿童入学前与各学习阶段后认知、社会和情绪适应测量数据,幼儿园、教师和管理者的调查数据,基这些数据形成的数据库,将成为未来研究的宝藏。

资料:EPPE最终报告中包含的研究过程中的12个技术报告目录

[1]Technical Paper 1 - An Introduction to the Effective Provision of Pre-school Education (EPPE) Project,ISBN: 085473 5917,Published: Autumn 1999;中文名《有效学前教育供给项目简介》。

[2]Technical Paper 2 - Characteristics of the Effective Provision of Pre-School Education (EPPE)Project sample at entry to the study, ISBN: 085473 5925, Published: Autumn 1999;中文名《有效学前项目研究的取样特征》。

[3]Technical Paper 3 - Contextualising EPPE: Interviews with Local Authority co-ordinators and centre Managers, ISBN: 085473 5933 Published: Autumn 1999;中文名《对地方部门协调人员与中心管理者的访谈》。

[4]Technical Paper 4 - Parent, family and child characteristics in relation to type of pre-school and socioeconomic differences,ISBN: 085473 594 1 Published: Autumn 1999;中文名《家长、家庭和儿童特征与学前教育类型及社会经济差异性的关联》。

[5]Technical Paper 5 Characteristics of the Centre in the EPPE Study: (Interviews),ISBN: 085473 595 X Published: Autumn 2000;中文名《有效学前教育中心的特征:访谈》。

[6]Technical Paper 6 - Characteristics of the Centres in the EPPE Sample: Observational Profiles,ISBN: 085473 596 8 Published: Autumn 1999;中文名《有效学前教育中心特征的案例研究:观察性研究简介》。

Technical Paper 6A - Characteristics of Pre-School Environments,ISBN: 085473 597 6 Published: Autumn 1999;中文名《学前教育环境特征》。

[7]Technical Paper 7 - Social/behavioural and cognitive development at 3-4 years in relation to family background,ISBN: 085473 598 4 Published: Spring 2001;中文名《3-4岁儿童社会性行为、认知发展与家庭背景的关系》。

[8]Technical Paper 8a-Measuring the Impact of Pre-School on Children’s Cognitive Progress over the Pre-School Period,ISBN: 085473 599 2 Published: Autumn 2002;中文名《学前教育经历在整个学前教育阶段对儿童认知发展的影响测量》。

Technical Paper 8b-Measuring the Impact of Pre-School on Children’s Social/behavioural Development over the Pre-School Period,ISBN: 085473 683 2 Published: March 2003;中文名《学前教育经历在整个学前教育阶段对儿童社会性行为发展的影响测量》。

[9]Technical Paper 9 - Report on age 6 assessment,ISBN: 085473 600 X Publication Date Autumn 2004;中文名《6岁儿童发展状况的评估报告》

[10]Technical Paper 10 - Intensive study of selected centres,ISBN: 085473 601 8 Published: Autumn 2003;中文名《样本学前教育中心的深入研究》

[11]Technical Paper 11 - Report on the continuing effects of pre-school education at age 7,ISBN: 085473 602 6 Publication Date: Autumn 2004;中文名《学前教育经历对7岁儿童发展的持续性影响报告》

[12]Technical Paper 12 - The final report,ISBN: 085473 603 4 Publication Date: Autumn 2004。中文名《终期报告》

资料:EPPE最终报告中包含的6个相关出版物目录

[1]Harms, Clifford and Cryer.The Early Childhood Environment Rating Scale: Revised Edition [M]. New York:eachers College Press. Columbia University, 1998 . 中文名《儿童早期环境评价量表:修订版》

[2]Sylva, Siraj-Blatchford and Taggart.Assessing Quality in the Early Years, Early Childhood Environment Rating Scale Extension (ECERS-E):Four Curricular Subscales[R]Trentham Books,2003.中文名《早期发展质量评价,儿童早期环境评价量表拓展:关于四项课程的分量表》

[3]Siraj-Blatchford, I., Sylva, K., Muttock, S., Gilden, R.,Bell, D,Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY): DfES Research Report 356.[R]London: DfES, HMSO,2002 中文名《早期教育有效教育研究:教育与技能部356研究报告》

[4]Early Years Transition and Special Educational Needs《早期过渡与特殊教育需求》(EYTSEN) Technical Paper 1: Special Educational Needs across the Pre-school Period.ISBN: 085473 680 8 Published Autumn 2002 中文名《贯穿整个早期教育的特殊教育需求》。

[5]EYTSEN Technical Paper 2: Special Educational Needs in the Early Primary Years: Primary school entry up to the end of Year One. ISBN: 085473 681 6 Published Summer 2004中文名《小学早期的特殊教育需求:从入学到第一学年》。

[6]EYTSEN Technical Paper 3: Special Educational Needs: The Parents’ Perspective ISBN: 085473 682 4 Published Summer 2004中文名《特殊教育需求:家长的视角》

三、EPPE经验对我国政策研究转向的启示

“加强教育宏观政策和发展战略研究,提高教育决策科学化水平”, 是我国教育改革攻坚阶段的内在要求,当前教育政策研究功能发挥尚不理想。研究者指责政策决策对科学研究成果缺乏关注,决策者指责研究成果“看不懂、没法用、行不通”,研究“选题脱离实际、研究低水平重复、研究不系统、研究方法和技术落后、不重视投入和产出比……” 借鉴英国EPPE等典型案例成功经验,我国教的育政策研究应当推进如下转向:

1.把握教育“现代化”的趋势特征

作为科学规划纲领预测性研究,中国教育现代化的系列研究除形成我国教育事业宏观发展提供“时间表、路线图、任务书”等外相行动依据外,更重要的贡献在 “教育现代化”内涵探究。 如清华大学胡鞍钢团队受教育部委托所做的“中国特色社会主义教育现代化”国情调研总结的教育现代化逻辑框架,其中涉及理念层教育的终身化、操作层体制的分权化、资源的多样化、模式的开放化、手段的信息化,以及目标层教育的机会均等和人的全面发展等;如褚宏启《教育现代化的路径》中提出出“教育现代性(包含人道性、多样性、理性化、民主化、法治性、生产性、专业性及自主性)”与“教育形态(包含教育管理、教育体系、课程与教学、教育资源)” 两个维度的“现代化体系”等。 现代化进程呈现出在“人与社会、世界”高度关联的教育在内涵、目标、情境、要素、关系与形态上的全新变化(如学习获得感、自我效能、生存幸福感、深度思维、游戏学习、娱乐教育等),而偶然契机的变革促发不容忽视(如2020年新冠病毒促使“互联网+教育”“智慧教学”的迅猛发展),而教育政策研究需要关注并引领教育“现代化”发展的形态趋势。

2.再思教育政策研究的发展定位

我国教育政策研究发展缓慢,世纪初尚处基础阶段——研究多为学科性质与理论基础争鸣、外来成果引介,本土实证性研究极少;同时长期教育行政式决策限定政策研究于“政策宣传”“政策解读”,为教育政策的科学研究开展带来困难。从属性上看,教育政策应定位于研究领域而非独立学科,其发展同时受到“母学科”——公共政策学的成熟,教育事业发展与重大变革项目实施的推动,上世纪70年代以来欧美教育政策研究兴勃的史实可为明证。当前,我国教育政策研究除理论方面借鉴引入关联学科理论、方法与成果以坚实基础外,尤需积极研究本土教育政策问题,广泛地参与本国教育政策决策,以丰富的经验研究数据构筑的本土教育政策研究范式与理论基础。可以确证,完善理论构建并不是教育政策研究的根本目的,参与政策实践并在实践中成熟才是教育政策研究发展的根本出路,也是政策研究的最大价值体现。因此,以“学科意识”“隔离实践”来求得研究的成熟,反可能桎梏教育政策研究的发展。学习国内外教育政策研究的成功典型,我国教育政策研究要重新确认其应用型研究的定位,在积极广泛地参与各级各类政府教育变革与政策实践中提升与发展自身。

3.拓展与实践决策者的协作空间

研究与实践的良性互动,即研究者理解政策实践中状况复杂性和决策选择的艰难,有助于提供更能针对实际需要的研究成果;决策者通过科学客观的研究来检视自己的行为选择,以保障政策的科学性。概言之,“知识交换”基础上形成的决策者的研究意识与研究者的政策意识,“学术文化”与“决策文化”交流。这种交流互动既确保研究对政策意图的领会,也要预防“政府决策对研究的绑架,对研究客观性与研究伦理性戕害”。西方公共政策研究围绕“科学决策中研究者参与角色与途径”问题涌现出大量成果如 “纯粹科学家、科学仲裁者、观点辩护者和政策选择的诚实代理人”“中介代理人”“非正式网络系统”等, 2003年被称联合国教科文组织(OECD)誉为“本世纪最杰出的贡献”的“基于证据(Evidence-based)”理念成为公共政策领域内的共识,各国基于各自政策体制与政治传统形成了各具特色的“证据决定(evidence based) 、“证据告知”(evidence informed) “证据支持”( evidence supported) “证据驱动”( evidence drived) 模式。 中国教育政策研究也要从本国教育管理体制与政策决策机制现实出发,把握教育“治理体系与决策现代化”的趋势,在机构、制度等层面探索科学研究如何有效影响决策者。近年来的重大教育决策中研究者的影响日益凸显,如“国家中长期发展规划”分项目调研、群众意见征求、专家论证、公式修改,如“教育现代化”团队合作竞争、成果整合。政策咨询、教育智库、独立研究、委托项目……随着政府决策科学意识增强和对专业咨询的重视,教育政策研究将能获得与决策者协作的更广阔空间。

4.秉持问题实证的整合方法论观

学科基础建设阶段的多种理论、思潮、方法范式涌入,促成了政策研究领域短期繁荣,但简单地引介与运用也为后来教育政策研究的混乱埋下伏笔。“质”“ 量”争论是20末西方社会科学方法论运动的主题。西方社会科学研究有长期量化研究传统,且在多个领域探索质性研究,故需要通过论争走向方法学的融合。世纪初,我国有学者援引西方对 “科学主义”、“工具主义”的批判来指责教育政策研究中 “莫须有”的实证霸权。实则我国的相关研究中,多数所谓“霸权”的“实证研究”存在着方法论缺陷——方法论与方法规范意识模糊,方法选用不当,研究处理简化随意等问题;为数不多的的实证研究“取样小、时间短、类型单一、缺乏验证与研究,研究结果影响弱”, “尚未科学,何来科学主义”。[ ]因此,实践立身的教育政策研究需要以归纳整合的思路把研究方法论、研究方法到研究设计的缺课尽早恶补。自2015以来华东师范大学连续承办全国教育实证研究研讨会与论坛,以思想的交锋与启迪,方法的沟通与融合,成果评选与展示等途径大力倡导跨学科、跨领域、整合方法的教育实证研究,对教育政策研究中理清研究方法混乱,达成基于实践、实证取向、整合多元方法的研究范式共识有关键的驱动作用。

5.建构教育政策的综合研讨模式

决策模式研究曾经是近代管理学的重要贡献,但真实情境中的教育政策决策的高度变动性与复杂性导致了任何图式简化尝试的破产,类比模拟成为开展政策决策实践研究的根本出路。为切实呈现教育政策决策要素的复杂关联,类比模拟分别借助实体、虚拟与集成技术手段来形成决策系统、政策试验、综合集成研讨厅三类模式。决策系统以计算机技术模拟真实决策情境来处理结构性程度较高的问题;政策试验通过局部实施(政策试点)、类真实情境互动(政策实验室)处理非结构性问题;综合集成研讨厅则借助人际互动与计算机技术结合将专家智慧、机器计算、知识信息与决策者博弈有机结合,构建智能化的人机协同系统应对决策科学性、复杂性、优势集成与复杂适应性均有较高要求的问题。 从教育决策问题类型与发展趋势看,整合前两种思路而形成人机互动的综合集成研讨厅模式,将成为未来指导教育政策决策的发展趋势。以目前研制开发的“国家教育科学决策服务系统”为例,目前已通过现代信息技术有效整合基础统计数据、民意调查、政策听证会、咨询报告、政策倾向、决策案例、行动研究等数据发掘与整合,随后将探索现场互动式决策系统的研发,实现对复杂教育政策问题科学决策的辅助功能, 该系统即为“综合集成研讨取向”的教育政策研究的典型成果。

6.商洽政策研究的可融通标准

质量标准缺位是当前教育政策研究的焦点,“询证决策”目前以解决“证据”——即决策支持性研究的质量标准为要务——学科分界阻碍、方法异质和研究结果碎片化,是“证据”合法化鸿沟。努曼达(R.Normand)的新经验主义取向,从RCT(随机控制试验)到准实验、研究文献系统评估、元分析、人类学方法及通观访谈与观察的案例研究中形成的“金字塔”式的证据层级; 大卫.布里奇斯(David Bridges)则将作为决策证据的研究类型拓展到调查研究、个案研究、行动研究、哲学研究等; 北欧部分循证医学专家主张将各类研究以问题性质、研究取样和研究方法分类界定其信度效度,并整合成一个证据效力指数……目前证据准入范畴和证据效能系数尚未达成一致,却鲜明呈现出“询证”对决策证据的研究质量要求的趋同性——即参照自然科学经典随机参照实验(RCT)或类实验的标准,以信度、效度和代表性为参照基数分别计算不同证据的效能,以便依据效能大的证据科学决策。在明确实证运用的基本取向后,我国教育政策研究中能否也商洽出套针对政策研究质量等级、可靠性、采信度、证据效能等方面的共识——如科学研究者、研究资助者和成果评价与使用者针对不同问题类型、研究取样、研究方法等对于研究成果最终能有效运用于政策实践达成的趋紧态度,以促进教育政策研究中“证据竞争优化”与实践中“硬通证据流通”。

7.整合教育政策大数据资源

教育领域的大数据有效保障着政策“公共合法性”——决策中,大数据的微观化、及时性与巨量化对教育政策的决策指向、内涵、范围、程序、模式、标准、主体素养需求等带来新的变化,以其对“科学决策”的适应性成为当前教育政策研究的“首要资源”。教育政策研究需重视大数据资源建设,在综合各类宏观、中观和微观结构性统计数据,分析归并纷繁复杂的非结构性数据的同时,还应引入新工具手段如数据挖掘与分析技术,网络舆情研究、数据模型预测等不断分析整合历史数据、国际数据、实时进程数据、服务统计元数据等来生成新的教育政策数据资源。80年代起“数据决策”研究者预测,未来科学研究将是数据驱动的,绝大部分研究者将从事数据研究的工作, 教育和其他研究领域的“元分析元评价”成果验证了这一趋势(如澳洲可视化学习项目、英国 EPPI和美国 Campbell等证据组织建设等)。我国的教育政策研究,也应该在近期内形成专业研究机构与人员、专业部门与技术设施、专业教育培养机制、专门制度与配套机制来支持教育政策的大数据资源研究,加快教育政策大数据资源整合,以大数据思维推动教育政策研究的转型。

从决策过程性主体看,基于英国EPPE项目经验考察中国教育政策现状,不单要督促教育政策研究方主动改变,还应检讨作为项目资助方、质量评价方、成果转化方和决策使用方的配套性协同,并且许多研究转型需要研究以外的参与方的配合支持才能落实——如研究与实践中达成质量标准共识,跨学科领域研究共同体形成,研究成果的数据挖掘、整理、积累与传播机制拓展等非研究方法所独行其事;再如改变实证研究“取样小、时间短、类型单一、缺乏验证与研究,研究结果影响弱”的面貌,即需要研究方设计研究时以时空跨度(即纵向持续时间与横向样本容量)保障研究结论的可靠性,也需要资助方放缓功利顾忌以充足的资金保障研究达到必要的时空跨度标准;而直承自政府治理机制的决策模式尤其需要在“科学管理与民主决策”的发展追不断完善……EPPE等教育政策研究成功案例中蕴藏着丰厚的经验智慧,正待所有教育政策研究转型探究者的深入探掘。

参考文献

[1]Kathy Sylva,Edward Melhuish,Pam Sammons,et al. The Effective Provision of Preschool Education (EPPE)Project:Finding from Preschool to end of Key[EB/OL].[2012-12-13].

http//:www.ioe.ac.uk/projects/eppe.

[2] Harms.T,Clifford.M,Cryer.D. Early Childhood Environment Rating Scale,Revised Edition(ECERS-R).Vermont,VT[S]:Teachers College Press.1998:9-37.

[3]Sylva.K,Melhuish.E,Sammons.P,et al. The Effective Provision of Pre-School Education(EPPE)Project:Final Report[EB/OL].[2004-11-23].http://eprints.ioe.ac.uk/5309.

[4]Arnett.J. Caregivers in Day-care centres:Does Training Matter? [J]Journal of Applied Developmental Psychology,1989(10):541-552.

[5]Institute of Education, University of London.EPPE design and sample[EB/OL] .[2012-11-09]. http://eppe.ioe.ac.uk/epp/eppedesign.htm.

[6]Will Bakera,Pam Sammonsa, Iram Siraj-Blatchfordb,et al. Aspirations, education and inequality in England: insights from the Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education Project[J].Oxford Review of Education,2014,(45):525-542.

[7]James H. Mcmillan, Sally Schumacher.Research in Education:Evidence-Based Inquiry[M].Pearson press,2006:52.

[8]Sylva.K,Melhuish.E,Sammons.P,et al. The Effective Provision of Pre-School Education(EPPE)Project:Final Report.[EB/OL].[2004-11-23].http://eprints.ioe.ac.uk/5309.

[9]范国睿,杜明峰,曹珺玮等. 研究引领变革:美国教育研究新趋向—基于美国教育学者公共影响力排名的研究领域与领军人物分析[J].教育研究,2016(1):126-142.

[10]Kathy Sylvam, Edward Melhuish,Pam Sammons,et al. The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project:Findings from the Early Primary Years[R]Sure Start(evidence and research),2004:11.

[11]Sylva.K,Melhuish.E,Sammons.P,et al. The Effective Provision of Pre-School Education(EPPE)Project:Final Report.[EB/OL].http://eprints.ioe.ac.uk/5309,2004-11-23/2016-12-23

[12]国家教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].[2010-07-29].

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.htm.

[13]曾天山.如何开展有质量的教育科学研究[J].开放教育研究,2011,17(1):10-14.

[14]中共中央国务院.中国教育现代化2035[EB/OL].[2019-03-10] http://politics.people.com.cn/n1/2019/0224/c1001-30898642.html

[15]褚宏启. 教育现代化的路径——现代教育导论[M]. 北京:教育科学出版社,2013,(2):59-71.

[16] [美]小罗杰· 皮尔克.诚实的代理人:科学在政策与政治中的意义[M].李正风译.上海:上海交通大学出版社,2010,8:23-25.

[17]Dobrow M.J, Geol V, Upshur R. Evidence-based health policy: context and utilization [J]. Social Science and Medicine, 2004, 58(1):207-217.

[18]王春丽,顾小清.形成基于证据的教育研究文化——“全国首届教育实证研究论坛”综述[J].中国远程教育,2015,(12):5-11

[19]周作宇.没有科学,何来主义?——为教育研究中的“科学主义”辩护[P].华东师范大学学报(教育科学版)2001,19(4):17-25.

[20]于博.基于综合研讨厅的教育决策支持系统研究[D].上海:华东师范大学博士后论文,2012:21-26.

[21]李伟涛.基于“国家教育科学决策服务系统”的教育决策支持体系研究[D].上海:华东师范大学博士学位论文,2017,5:5-7

[22]Normand R.‘What Works’The Shaping of the European Politics of Evidence[A].The Changing Epistemic Governance of European Education[C].Switzerland:Spring International Publishing,2016.6:95-125.

[23]Bridges D,Smith R.Evidenc-Based Educational Policy:What Evidence?What basis?Whose Policy?[M]London:

Whiley Blackwell Press,2009:6.

[23] [美]道格拉斯 W.哈伯德.数据化决策[M].郑洪涛译.北京:世界图书出版公司,2013,9:23.

作者简介:柏荣,1984年12月,男,汉族,陕西汉中,职称无,博士研究生在读,华东师范大学教育学部教育学系,教育政策学。