基于虚拟局域网技术的智能电网建设研究

邓详

(江苏省如东中等专业学校,江苏南通,226400)

作者简介:邓详,性别:男,出生年月:1971 年 4 月,江苏如东,民族:汉,学历:本科,职称:讲师,研究方向:信息化教育、计算机网络。

摘要:智能电网运行期间伴随着大量数据,对网络传输与处理要求较高。为了满足智能电网建设要求,选择虚拟局域网技术作为研究工具,提出层次化智能电网建设研究。该方案分为3个层次,由外到内,分别为接入层、汇聚层、核心层。其中,接入层与汇聚层之间的连接工具为端口,汇聚层与核心层之间的连接工具为交换机。测试结果显示,本系统在安全性、稳定性、通信拥堵3个方面,有效改善了智能电网性能。

关键词:智能电网;ZigBee网络;快速以太网;虚拟局域网技术

0引言

传统电网供电性能薄弱,能源利用率较低,并且存在环保问题[1]。智能电网的提出,打破了传统电网结构,通过改变传统电网结构,使其各方面性能得以改善[2]。这种新型电网引入了智能控制技术作为核心技术,借助现代化网络平台,建立新的通信体系,为电网能源与信息管理创造了便利条件[3-4]。随着网络通信技术的快速发展,对于智能电网通信功能的建设要求逐渐提升,需要电网能够按照一定逻辑关系传送信息,支持双向并行传输。目前,关于智能电网通信研究取得的成果不是很多,尚未形成完善的通信体系。为了实现这些建设需求,本文提出虚拟局域网技术(VLAN)的应用研究,解决当前智能电网的通信问题。

1智能电网结构及建设需求分析

传统电网的管控以DMS系统(配电网管理系统)和EMS系统(能量管理系统)为主,对配电网现场作业情况进行监控。这种管控模式虽然实现了配电网作业信息的采集和设备作业状态管控,但是获取数据的实时性未能得以保障。智能电网的提出,改变了这种管控模式,强调有机整体管理体系,将用电和供电集中到一起,通过观察负荷变化情况,判断配电网作业状态,并对设备作业加以管控[5]。为了实现智能管控,需要利用传感器采集双方负荷数据信息,分别在用电侧、输变电侧和发电侧布设传感器,从而获取较为全面负荷信息。将采集到的信息存储至系统数据库,作为智能电网信息系统支撑数据。根据此部分数据变化情况,展开分析与决策工作,向电网基础设施下达作业命令,从而保证配电网得以正常作业。

2虚拟局域网技术在智能电网建设中的应用

2.1虚拟局域网模型

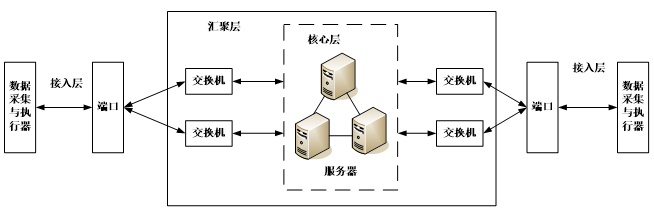

本系统主要由3个层次组成,位于两侧的是接入口,信息进入汇聚层以后,经过交换机处理,转入核心层。在服务器的作用下,将电网信息发送给配电网管理中心,根据当前反馈信息进行判别,得到配电网设备作业状态诊断结果。而后,通过交换机将诊断结果发送至端口,从接入层转给执行器。如图1所示为系统虚拟局域网模型。

图1系统虚拟局域网模型

该模型中,利用端口建立接入层和汇聚层通信连接,通过交换机实现汇聚层和核心层的数据传送。其中,核心层位于虚拟局域网的中心,由服务器操控,实现数据的转发、存储等一系列操作。为了便于操控,本模块在核心层设置了多个服务器,作为配电网管控工作室通信连接工具。为了实现数据高效处理,利用交换机对数据加以处理,将采集到的数据信息和经过诊断下达的作业命令信息进行汇聚,在汇聚层生成汇聚结果。而汇聚层作为接入层和核心层通信连接的纽带,主要起到中间汇聚互通作用。接入层连接设备包括数据采集和执行器,直接参与到系统运行当中,可以将其看作系统作业的起始端,同时也可以将其看作系统作业终止端。

2.2虚拟局域网主干网技术的选取

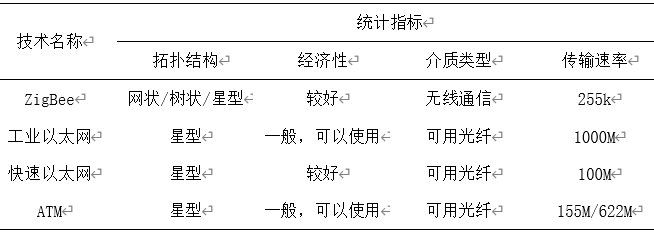

本文设计的虚拟局域网作为系统通信架构分割工具,将局域网拆分为3个层次,实现了数据信息的高效传输。为了实现此设计方案功能,对主干网技术要求比较高。所以,合理选取主干网技术成为了局域网架构设计的关键。目前,应用比较多的通信技术有4种,相关信息如表1所示。

表1 主干网技术性能对比信息统计

表1中统计结果显示,ATM通信网络和工业以太网虽然支持高速率信息传输,但是开发成本较高,工作协议较为复杂,所以这两种网络结构不是首选对象。相比之下,快速以太网性价比很高,支持高带宽作业,可以在很多种介质中传输信息。ZigBee网络技术在短距离传输中应用较多,节点工作稳定性较高,2.4GHz频段免费作业,协议设置比较简单,降低了系统通信模块开发难度。因此,本系统设计,选择ZigBee和快速以太网技术作为通信模块开发工具。考虑到配电网结构较为复杂,网络覆盖面积较大,所以本研究选择簇—树状结构,设计树状信息采集网,以太网的布设,打造为星型体系。利用交换机作为通信工具,建立信息采集网络与核心区网关的通信连接。

2.3智能电网功能设计与实现

2.3.1核心层

该层次位于系统的中间位置,起到了系统网络运行的控制功能。本系统选取Catalyst 6509作为该层次交换机,利用该设备建立核心层与汇聚层的通信连接,具体功能主要体现在3个方面:1)建立与外网的通信连接,例如internet网络访问端口配置;2)信息交换,通过交换部分信息,完成路由器配置,为系统通信作业奠定基础;3)建立与汇聚层的通信连接,采用接口通信技术,完成VLAN配置。关于核心层网络的配置如下:

Hostname C6508 //利用交换机设置主机名称,该设备下达的命令将被转送至配电网现场设备

Enabel sectet ****** //用户自行设置网络操控密码

Spanning-tree optimize bpdu transmission //优化搜索传输体系,以bpdu生成树作为优化工具

Spanning-tree extend system-id //开启id特征验证,使得系统得以支持MAC地址访问

Dotlx system-auth-cotrol //开启端口访问认证,交换机识别用户id

! //开启VLAN端口配置

VLAN 100 //设置端口号

Name **** //设置端口名称

2.3.2汇聚层

该层次位于系统的中间位置,作为数据转发工具,通过绑定机器MAC,设置交换机IP地址,建立访问关联关系,通过创建该层次与相邻两个层次的接口访问方式。一般情况下,分别为两个层次的访问行为设置不同的访问语句。其中,上行端口连接访问语句为interface Gigabit Ethernet 0/1,下行端口连接访问语句为interface Gigabit Ethernet 0/N。当系统开启作业模式时,根据数据采集、发送等作业要求,运行端口访问语句,开通系统网络访问通道。

2.3.3接入层

该层次是配电网作业状态输入端口,与传感器建立连接,获取设备作业状态信息。为了完善系统接入层网络通信体系,本研究采用两种通信模式,提出网络通信设计方案。其中,ZigBee网络作为系统数据采集节点布设工具,工业以太网作为信号汇总传输工具。关于ZigBee网络节点的布设,按照节点类别的不同,分别在信息采集终端和协调器两个位置布设。根据信息采集需求,在配电网作业现场布设采集节点,所有节点采集结果将通过协调器处理汇总至终端节点,而后通过CC2530模块发送至配电网管理中心。以下为CC2530模块工作流程:

第一步:开启模块初始化处理,CC2530模块及其外围电路设备均进入初始化状态;

第二步:协议栈初始化;

第三步:查找网络ip地址,同时申请加入该网络;

第四步:判断当前是否成功加入网络,如果成功加入,则进入第五步,反之,返回第三步;

第五步:接受命令数据;

第六步:采集数据;

第七步:发送传感器采集到的数据;

第八步:判断当前数据是否发送成功,如果成功,则转入第九步,反之,返回第七步;

第九步:进入睡眠模式。

3系统测试分析

3.1测试内容

本次测试将智能电网结构投入到某配电网中心,对系统运行安全性、稳定性、拥堵情况进行测试。本次测试选取6个节点作为测点,测试系统网络遭受攻击情况,记录安全性信息;测试系统数据采集、发送连续性,记录稳定性信息;测试负荷变化情况,观察是否达到上限,记录电网运行拥堵信息。如果达到上限值持续时间超过5s,则认为电网运动网络通道出现了拥堵情况。

3.2测试结果分析

搭建系统硬件环境,运行系统软件程序,测试系统作业性能,结果如表2、表3、表4所示。

表2 智能电网运行安全性测试结果

试验序号 节点1 节点2 节点3 节点4 节点5 节点6

1 01 02 01 01 01 02

2 02 01 02 01 01 02

3 01 01 02 01 01 01

表2中,“01”代表未出现攻击行为,“02”代表出现攻击行为,未出现安全问题;“03”代表出现攻击行为,出现安全问题。电网未出现安全问题,部分节点遭受攻击,电网依然安全运行。

表3智能电网运行稳定性测试结果

试验序号 电网运行 节点1 节点2 节点3 节点4 节点5 节点6

1 数据采集 连续 连续 连续 连续 连续 连续

数据发送 连续 连续 连续 连续 连续 连续

2 数据采集 连续 连续 连续 连续 连续 连续

数据发送 连续 连续 连续 连续 连续 连续

两组试验中,电网运行期间数据采集和发送动作均连续,系统作业稳定性较高。

表4 智能电网运行负荷超上限时间统计结果(单位:s)

试验序号 网络运行 节点1 节点2 节点3 节点4 节点5 节点6

1 接入层 0 1 0 0 0 0

汇聚层 1 0 0 0 0 0

核心层 0 0 0 0 1 0

2 接入层 0 0 0 0 0 0

汇聚层 1 0 0 0 0 0

核心层 0 0 0 0 0 1

两组试验中,3个层次分别布设的6个节点未出现“负荷达到上限值持续时间超过5s”情况,部分节点出现了1s情况,在允许范围之内。

总结

本文围绕智能电网建设问题展开探究,选择虚拟局域网技术作为研究工具,根据配电网智能管控需求,构建虚拟局域网模型。选择ZigBee和快速以太网作为系统通信技术,采用VLAN配置网络访问端口,通过交换机处理数据信息,构建智能电网建设框架。测试结果表明,本系统运行安全性较高,各项功能运行较为稳定,未出现信号间断情况,有效解决了电网信息传输拥堵问题,可以作为电网建设工具。

参考文献

[1]李一鹏,王晓蔚.基于云计算的智能电网预测与节能技术研究[J].电子器件,2020, 43(4):79-83.

[2]姚昊洋,谢琼涛,盖志武.基于智能电网技术的无功电压控制方法[J].南京师大学报(自然科学版),2020,164(4):14-18.

[3]陈江兴,梁良,付俊峰,等.基于大数据的智能电网数据调度与快速分发方法研究[J].电测与仪表,2020,57(6):88-93.

[4]杨延昊.基于云计算的智能电网调度系统设计研究[J].电网与清洁能源,2019, 35(9):7-11.

[5]冯伟夏,孟安波,何双伯.基于自组织网络的智能电网配电方案设计[J].现代电子技术, 2019,42(9):158-162.