机械制图课程体系知识图谱的构建与应用实践

[摘 要] 课程体系整体设计和优化是提升人才培养质量的基础。知识图谱创新了知识表示和管理方式,在智能搜索与问答等领域已广泛应用,但在教育教学领域的应用还较少。基于知识图谱和自然语言处理技术,梳理课程教学计划的主要组成要素,从人才培养方案和课程教学计划中抽取课程实体、属性和关系等信息,设计了课程体系本体模型,实现了人工智能专业课程体系知识图谱的构建。依托知识图谱可视化技术,分析了课程间支撑关系和课程之间内容的重复情况,为课程体系优化设计提供了依据。

[关键词] 课程体系;知识图谱;人工智能;信息抽取

引言

在互联网时代背景下,人类社会日益关注教育信息化。将技术和教学相结合既是信息时代的所向,又是现代基础教育发展所需要的。2019年教育部印发的《关于深化中职教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高〔2019〕6号)提出,全面提高课程建设质量,加强课程体系整体设计,提高课程建设规划性、系统性[1]。高质量人才的培养依托人才培养方案的实施,而课程体系的构建是人才培养方案的核心。

知识图谱创新了知识表示、知识管理和知识组织的方式[2],与现实生活中人们对知识的管理与认知方式接近。在智能搜索、智能问答等领域,知识图谱已广泛应用[3],但在教育教学领域的应用还比较少。

为了全面提高人才培养质量,需要加强课程体系的整体设计和优化。在深入分析现有课程教学计划和人才培养目标的基础上,本文尝试将知识图谱和可视化技术引入教育教学领域,设计了课程体系知识图谱的本体模型,实现了课程体系知识图谱的构建,并利用可视化技术对课程的支撑关系和重复情况进行了分析,为课程体系的优化设计提供了辅助支撑。

一、课程体系知识图谱的构建

知识图谱构建的一般过程是:首先构建本体模型,用来描述知识图谱要管理的概念、属性、关系等信息;其次在本体模型的指导下,添加实体及相关关系形成最终的知识图谱。

(一)课程体系知识图谱本体模型构建

“本体”是指一种形式化的,对于共享概念体系的明确又详细的说明[4]。人工智能领域的学者将本体引入人工智能,用于对客观世界的存在进行系统化描述,方便知识的重用和交互[5]。

课程体系属于领域本体的范畴,是对课程体系应用本体方法进行分析、建模的结果,即把现实世界中有关课程的一切活动抽象为一组概念及概念之间的关系,其目的是规范课程体系知识图谱的构建,用于对课程之间的支撑关系和课程内容可能存在的交叉与重复进行分析。结合课程本体构建的实际,设计了包括本体领域确定、本体设计与管理的课程本体构建方法。

1.本体领域确定。课题聚焦课程体系优化研究,重点关注课程之间的支撑关系和课程内容边界的分析,因此领域就限定在课程体系,研究范围为课程支撑情况和课程内容。目标是需要直观、准确地表达课程之间的支撑关系和课程内容组成,便于后续分析。

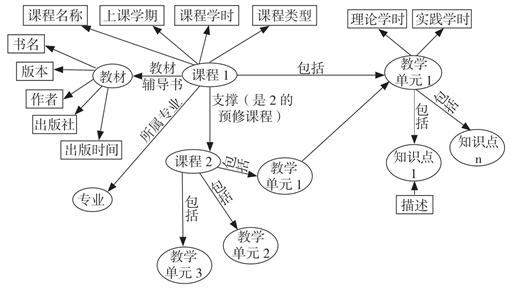

2.本体的设计与管理。深入分析了课程教学计划的主要组成要素,为构建课程体系知识图谱奠定了基础。梳理的课程教学计划的主要组成要素包括课程名称、上课学期、课程学时、课程类型、理论学时、实践学时、教学内容、选用教材等。其中,教学内容可以细分为不同的教学单元及具体知识点;选用教材包括书名、版本、作者、出版社、出版时间等信息。在此基础上,选择适当的要素形成了课程体系本体概念、属性和层次,如图1所示。

图1 课程体系本体模型示意图

为了更好地在软件系统中使用本体信息,实践中没有采用现成的Protégé软件,而是自行开发了本体设计程序,实现了本体中的概念、关系以及属性的管理。

(二)课程体系知识图谱的知识获取与加工

知识图谱的构建过程一般包括信息抽取、知识融合和知识加工[6]。参照知识图谱构建的一般过程,课程体系知识图谱构建过程如下。

1.数据获取。构建课程体系知识图谱,主要的数据来自人工智能专业的人才培养方案和课程教学计划。其中,获取的数据类型包括结构化数据、半结构化数据、非结构化数据等[7]。

2.信息抽取。信息抽取是指从各种类型的数据源中提取出实体、属性以及实体间的相互关系,在此基础上形成本体化的知识表达。结构化数据不需要进行数据的抽取,可直接进入知识融合阶段。半结构化数据或非结构化数据,要实现基本知识的抽取,需要进行实体抽取、关系抽取和属性抽取[8]136。实体抽取也称命名实体识别,是从原始语料中自动识别出命名实体,通过实体抽取可以得到文本中的实体节点,如抽取出“数字图像处理”“数字电路”“通信原理”等课程信息,对于“数字信号处理”课程,又可以抽取出“离散傅里叶变换”“IIR滤波器设计”等教学单元。关系抽取是从文本中提取出实体之间的关联信息[8]136,即得到实体节点之间的链接。例如,对如某个课程包含的教学单元、教学单元下属的知识点、课程选用的教材或参考书、课程与先修课程等关系信息的抽取。对于实体,还需要进行实体与属性值之间的关系抽取,或者把抽取实体的属性理解为对实体和属性进行关系抽取,如教材的作者、出版社等信息。

在构建课程体系进行信息的抽取工作时,课程教学计划属于半结构化数据,在实践中,采用模板匹配的方法实现课程名、学时、课程性质、先修课程以及教学单元的名称和教学内容信息的抽取。

3.知识融合。通过信息抽取可以得到实体、关系及属性等信息,但这些信息都是原始知识信息,要想得到可以使用的知识图谱,还需要对知识融合进行进一步处理。在构建课程体系进行知识融合时,主要是对人才培养方案和课程教学计划进行知识融合。进行知识融合的主要方法有实体对齐和实体消歧等。比如在实践中,“数字电路”简称“数电”,指代同一门课程,要进行实体对齐。

4.知识加工。知识加工包括本体构建、知识推理和质量评估等[9]。知识推理能够发现新的知识或者补全实体之间的关系,质量评估能够实现对错误或者偏差的纠正,以保证知识图谱的质量。

二、人工智能课程体系知识图谱的应用实践

(一)课程间的支撑关系分析

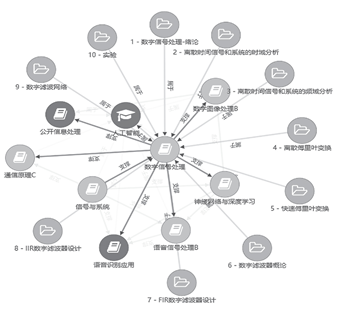

通过课程体系知识图谱,利用力导向图可视化分析工具,可以直观地分析课程之间的支撑关系。图2展示了“数字信号处理”课程的先修课程是“信号与系统”,而“数字信号处理”课程又是“数字图像处理”“神经网络与深度学习”“语音信号处理”“语音识别应用”“通信原理”等课程的先修课程。此外,还直观地显示了“数字信号处理”课程10个不同的教学单元,如第5个教学单元为“快速傅里叶变换”、第7个教学单元为“FIR数字滤波器设计”等。

图2 课程的支撑关系与教学内容分析

(二)课程间教学内容重复情况分析

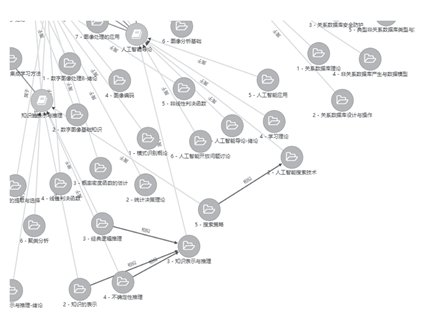

比较不同课程教学单元之间的相似性,满足相似度阈值的,在知识图谱中设置两者之间的相似关系,分析教学内容的重复情况。图3展示了“人工智能导论”课程中的“知识表示与推理”“人工智能搜索技术”两个教学单元与“知识表示与推理”课程中的“知识表示”“经典逻辑推理”“不确定性推理”“搜索策略”等教学单元有较高的重复度,这为课程体系优化提供了支撑。

图3 “人工智能导论”与“知识表示与推理”课程教学内容分析

结语

课程体系是人才培养方案中的核心要素,课程体系需随着人才培养目标的修订不断进行优化。本文将知识图谱、可视化等技术引入课程体系优化的过程,通过构建课程体系知识图谱、分析课程间的支撑关系和课程之间内容重复的情况,为课程体系优化提供了支撑,对提高课程体系优化的工作效率、提升优化质量有着极大的帮助。后续还可以通过构建专业人才的能力素质图谱,建立能力素质指标与教学目标、教学内容的关系,以能力素质指标驱动课程体系的优化设计。

参考文献

[1]刘巧红,孙丽萍,李建华,等.医学院校大数据专业课程体系建设的理论与实践:以上海健康医学院为例[J].中国医学教育技术.2021,35(5),549-553.

[2]朱鹏.基于Web文档资源的课程知识图谱构建及应用研究[D].昆明:云南师范大学,2019.

[3]魏晗,陈刚等 课程体系知识图谱的构建与应用实践[J]教育教学论坛2023(20)

[4]王昊奋,漆桂林,陈华钧.知识图谱:方法、实践与应用[M].北京:电子工业出版社,2019:136.

[5]杨茜.知识图谱中多粒度关系链接技术研究[D].重庆:重庆邮电大学,2019.