初中信息科技学科培养学生信息表达能力教学策略初探

(上海市闵行区七宝第三中学, 上海 201101)

(作者简介:胡洁婷(1988.2-),女,汉族,研究生,中学一级教师。研究方向:信息化教学。

【摘要】本文以提升学生信息表达能力为出发点,在分析上海市初中信息科技学科学习基本要求的基础上,通过初中信息科技课程的实践研究,提出培养学生运用信息技术提升信息表达能力的关键环节以及每个环节常用的教学策略,结合上海市初中信息科技课程中《演示文稿》单元内容形成培养学生信息表达能力的教学实例,并在实际教学中进行效果验证。

【关键词】信息表达能力;教学策略;信息科技教学

一、引言

随着国内外信息技术教育变革,1998年上海市二期课程教材改革拉开序幕,计算机课程改为信息科技课程,以顺应社会发展需要。2017年新版《上海市初中信息科技学科教学基本要求(试验本)》中明确指出演示文稿单元的学习重点是信息表达与交流的工具与方法。工具与方法的出现让笔者意识到,如何在日常教学中落实信息表达能力的培养已成为日常教学中急需解决的问题。

笔者在分析新版《上海市初中信息科技学科教学基本要求(试验本)》的基础上,将演示文稿单元重新设计并开展实践,在引导学生学习设计演示文稿作品的过程中探索培养学生信息表达能力的教学新策略。其中,本文中信息表达能力的界定引自《上海市初中信息科技学科教学基本要求(试验本)》指:“将加工后的各种信息,以恰当的方式组织在一起,形成符合需求的多媒体作品,并以合适的形式展示”。该能力主要包含信息加工、信息组织、信息展示这三个方面。

二、初中信息科技学科信息表达能力培养现状

目前初中信息科技学科中针对于信息表达能力的培养主要存在以下几个方面的问题。

1. 教材案例选取远离学生

学生使用的华师大版信息科技教材中,教材内容设定侧重于计算机、相关软件的技术操作,以演示文稿单元为例,教材中已“上海的春天”为主题关于“演示文稿制作”、“演示文稿的修饰和美化”以及“演示文稿的放映和交流”中的教学案例都相对古板远离学生。

2. 教师教学策略单一传统

能力的培养并非简单的技术培训和简单的记忆训练,因此在教学策略方面和传统的操作技能教学的教学策略存在着较大差异。在传统教学中,教师围绕教材内容进行设计时易出现只注重技能操作的学习,存存在“如何引导学生设计作品而不只交制作”等教学困惑。这些现象的背后是教师对于信息素养中“信息表达”能力培养策略的缺乏和尝试。

三、提升学生信息表达能力相应策略

有效的提升学生信息表达能力的教学策略不是凭空产生的,而是建立在单元设计、落实教学目标的综合表现。现阶段初中信息科技教学限制了学生信息表能力的培养,作为一线教师在教学实践中就需要运用有效教学策略,让能力的培养落地生根。

1. 基于项目学习,重构单元教学设计

在新版教学基本要求中的课程实施策略中强调基于项目的学习,项目学习的关键在于项目,而项目的设计应该与生活实际结合,小组合作学习的方式进行设计和实施。同时单元教学设计在实施基于课程标准的教学与评价中,起到承上启下的枢纽作用,它是分解、传递和落实课程目标的关键一环,是统整单元内所有课时目标的主要手段,是对教学内容的“结构化”组织的抓手[1]。

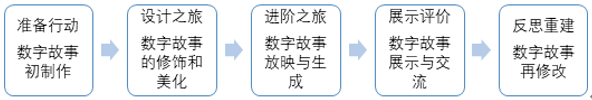

因此笔者围绕演示文稿单元,从基于项目学习设计了一个完整的10课时项目活动,同时选定了以“信息科技背后的人和事”为主题,旨在让每个学生学习演示文稿单元的过程中同时体会信息科技学科的内涵,将学科人文概念的学习渗透到作品设计制作中。整个单元项目分为了五大环节,如图1所示:

图1 单元项目五大环节

第一环节准备行动侧重引导学生学习整体作品解构的规划与设计,第二环节设计之旅利用4课时引导学生学习演示文稿的修饰与美化,聚焦信息表达能力的基础培养;第三环节进阶之旅利用3课时引导学生学习演示文稿的放映与生成以及利用其它工具进行创意表达,聚焦信息表达能力的进一步提升;第四环节展示评价引导学生利用不同工具对作品进行评价,第五环节侧重于学生反思重建能力的培养。

2. 形成“分析案例—方法梳理—工具实现”活动设计流程

通过对新学习要求的分析让我们认识到应该从通过方法和技术的融合学习角度培养学生信息表达能力,而能力的培养可以依托方法的学习和应用解决实际问题。笔者尝试将项目课程的教学设计为“课程导入—小组分析案例—方法梳理—工具实现”的教学流程。

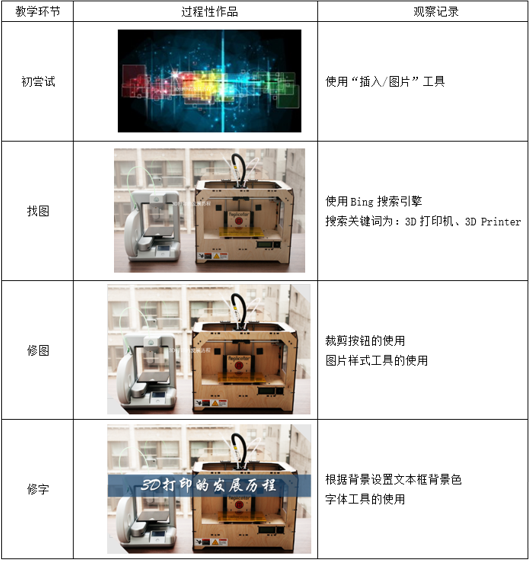

在《封面之力》课时教学中,首先在课堂导入环节,笔者引导学生通过分析完善的封面作品基础作品上,引导学生梳理出设计制作封面幻灯片需要经历“找图—美图—修字”这一基本流程方法。其次在找图、美图、修字其次在找图、美图、修字三个教学活动中,均先通过分析案例这一步骤引导学生观察已有案例或者课堂动态生成的封面作品尝试提出修改建议;接着学生围绕大家提出的建议小组讨论,尝试梳理出封面幻灯片背景图片设计原则、封面文字显示原则等方法,将具象化的建议提炼为具有指导作用的原则方法集合;最后围绕这些原则引导学生讨论会议演示文稿中能够将这些方法实现的工具,实现将抽象原则方法落实到具体工具实现的过程,图2显示了班级同学围绕教学流程根据封面设计的方法完善封面信息表达的过程。

图2 运用信息表达创作封面过程记录

3. 利用学生动态生成感知信息表达

课堂中的动态生成资源是在教学过程中随机产生,根据学生学习能力、认识能力的不同具有差异性,但这种差异性往往非常有价值。教师可以利用不同的生成资源组织小组讨论、合作学习,在讨论过程中帮助学生消除错误的理解,加深对方法的认知和操作的熟练。

如在《封面之力》课堂中的“找图”和“修字”环节,笔者通过呈现学生的生成资源,引导小组对通过对生成资源的显示效果进行自由讨论,把主要观点和改进建议列出,然后再组织整个班级进行讨论,在各种观点的交流中,学生不仅梳理出“找图”和“修字”注意的原则,并且全班合作总结出演示文稿中哪些工具可以实现这些原则。

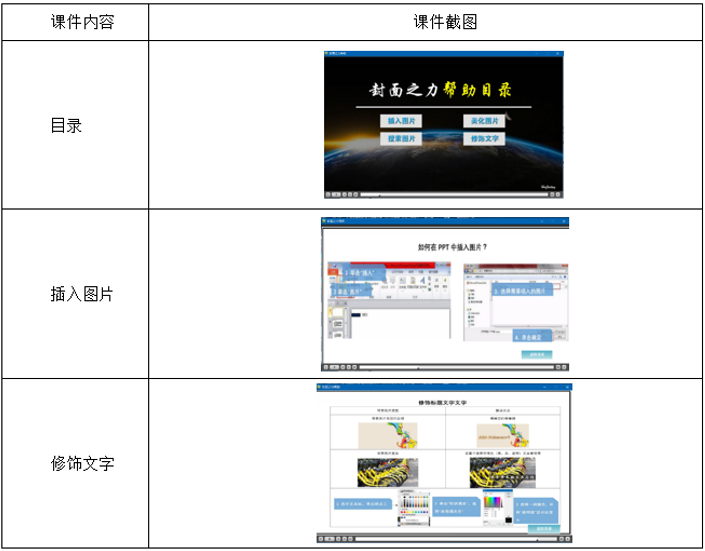

4.交互课件支撑学生自主学习

交互课件是学生在自主设计、美化封面过程中最主要使用的学习资源。笔者利用AdobeCaptivate软件为每一教学环节运用的演示文稿工具设计了一页帮助文档并且在页面设计过程中通过重点标记支撑学生自主学习,如图3所示。可以发现,笔者并不是直接告诉学生信息表达的方式而是通过知识迁移的方法,引导学生在进行知识消化、理解新消息表达的技巧。

图3 《封面之力》交互课件

四、思考与展望

在信息科技课程中对初中生信息表达能力进行培养,目前还处于探索阶段,本文通过对演示文稿单元进行了重新设计,设计和实施了《封面之力》一课,探索了在信息科技教学中培养学生信息表达能力的路径和方法。

1. 合理定位信息表达能力的培养。

毕加索曾经说过“模仿是人类一切学习的开端,然后才是创新,最后是你的自主。”回顾整个项目的实施,可以发现课程定位是引导学生模仿案例基础上进行信息及表达方法的学习,在此基础上进行个性化尝试。信息表达的方法是基础,具体内容形式呈现是开放的,对于封面之力这节课来说,需要解决的主要问题是学生在做演示文稿过程中信息表达艺的方法学习已经对应的工具使用,但具体内容的呈现没比如颜色搭配、大小设定是开放的,每个年龄阶段对美有不同的理解,只要能够设计出突出主题、吸引观众注意的封面幻灯片,我们认为这个孩子的作品就是成功的。

2. “分析案例—方法梳理—工具实现”活动流程迁移应用。

回顾《封面设计》项目活动,笔者发现每一个活动过程均通过“分析案例—方法梳理—工具实现”这种活动设计流程实现,而在新学科学习要求中“信息加工”与“信息表达与交流”主题所对应的概念或知识点如在“文字信息图示化”、“表格的编辑与修饰”、“图表的创建”、“选择新技术某些功能解决问题”也都可以尝试运用这一流程进行活动设计。

随着时代的发展,信息科技学科的教学已经不仅仅是教授知识和技能,更重要的是如何学生的信息素养。初中生所处的人生阶段需要我们选取贴近生活的主题,基于项目设计,增强学生的信息意识、培养学生的信息表达,同时抓住课堂上生成资源,引导学生开展自主学习,在问题解决过程中让信息素养的培养落到实处。

参考文献

[1] 张汶,倪冬彬.中小学信息科技:把握单元学习价值,发展学生思维品质[J].上海课程教学研究,2018.

[2] 上海市初中信息科技学科教学基本要求(试验本)[M].上海:中华地图学社,2017.

[3] 倪冬彬.在信息科技学科教学中培养学生的思维能力[J].现代教学,2009.