中职学校心理健康教育可行性策略探讨

【摘要】在中职生总体心理问题较多的大环境下,探讨有效、可行的心理健康教育策略,对加强中职学校内涵管理有着重要的现实意义。

【关键词】中职学校;学生心理健康教育;策略探讨

中职生被称之为“家长不想要”、“初三不能要”、“普高不爱要”的“三不要”群体,从踏进职校那天起,就注定了他们与众不同的关注度。主观认识因素和社会的偏见都可能是他们的心理不健康的诱因。因中职生心理问题较普遍的情况下,探讨可行的心理健康教育策略,对加强中职学校内涵建设和管理有着重要的现实意义。

一、提出探讨问题的现实依据

(一)中职生较普遍的心理问题剖析

1.自我意识高涨,调控能力不够。

首先,中职生正处于青少年思维水平发展阶段,他们把思考的对象和焦点都聚集在对自我的认识和理解上。思考的重点在于自己到底是谁?自己该何去何从?自己已经长大,为什么不能与成人平等享受权利?为什么要受别人干涉?内心强烈地想摆脱父母的管制,要求独立。其次,思维发展水平处于幼稚阶段,不够深刻,显得片面和肤浅。片面性表现在思维的偏激,容易走极端,一叶障目,不见森林;容易钻牛角尖,缺乏变通性。在矛盾和困惑面前,情绪容易任意爆发和冲动,难以调控。

2.自信心极低,抵触情绪强烈。

中职学校生源特殊。从自身成长经历和环境分析,大多数学生是弱势群体中的弱势群体,他们有些由于学习上比较滞后,受到老师指责,家长责骂,同学漠视;有些是家庭的原因,如孤儿、单亲、家庭极度贫困等等,心理上长期遭遇冷落,有种来自现实强烈的落差感,长期压抑,形成了严重的自卑心理,毫无自信可言;对学校、对社会表现冷漠、对社交表现恐惧,对美好东西缺乏勇气去追求;从社会因素分析,社会对职业教育还不太认可。部分中职生缺乏人生规划,对未来感到迷茫,丧失信心。当主观能动性不能尽情发挥,个性无法施展时,他们会表现出无所事事、麻木和抵触;有时以过激的行为方式予以反抗,比如与老师争吵、与父母打架、与同学斗殴、翻墙逃学等,不及时引导,渐渐就会形成品行障碍。

3.爱好日益广泛,学习兴趣缺乏。

与普通教育相比,职业教育倾向于学生的技能和综合素质培养,突出学生个性,学历提升渠道广泛,不再有应试升学压力。他们有广泛的兴趣受好和丰富的情感体验,主要表现在体验的内容日益广泛,道德感、理智感、美感等社会情感逐渐上升到主导地位。在相对比较轻松自由的职校环境中,有充分展现个性和爱好兴趣的舞台,学习的外部动机减弱,动力不足。多数学生对文化学习越来越无所谓,兴趣尽失。

4.心理上“断乳”,易形成社交障碍。

随着社会交往的增多,中职生将自己的活动与情感逐渐从对父母的依附中解脱出来,并在同龄朋友中追求新的伙伴和情感寄托,美国心理学家何林渥斯把这种现象称为心理上的“断乳”。表现在亲子关系中的矛盾性,他们寻求独立,表现出亲子冲突,有时甚至出现肢体冲突,主要内容涉及到日常生活安排、学业和家务问题上,冲突严重者,会出现离家出走、犯罪甚至自杀倾向。在同伴关系中,渴望友情,异性间倾慕爱情,如果不好好引导,在不成熟的异性交往关系中,容易造成许多不良行为和适应困扰,形成社交障碍。

(二)中职学校心理健康师资现状分析

1.师生比例失调,专业教师团队亟待加强。

随着社会精神文明和物质文明的高度发展,人们对心理健康和内心愉悦的情感需求越来越重视,学校对心理健康教育要求也越来越高。但目前中职学校心理健康教师严重缺乏。以我校为例,3000多学生,持证任课的外聘教师1名,另2名心理老师都属非专业人士,人员配备不充足,师生比例严重失调,远远不能满足正常的教学需要,严重制约着学校心理健康教育工作的开展。

2.领导机构不健全,整体意识不足。

虽然学校提出要重视学生心理健康教育,但停留在口头上的居多,在实际实施过程中,领导层没有经过严肃认真的研讨,没有架构合理的领导管理组织机构,制定出切实可行的工作实施方案,在全校范围内没有形成良性的心理健康教育网络,这在工作中难以全面推动,似乎是极个别心理教师的事情,整体意识不足。

二、中职学校心理健康教育可行性策略

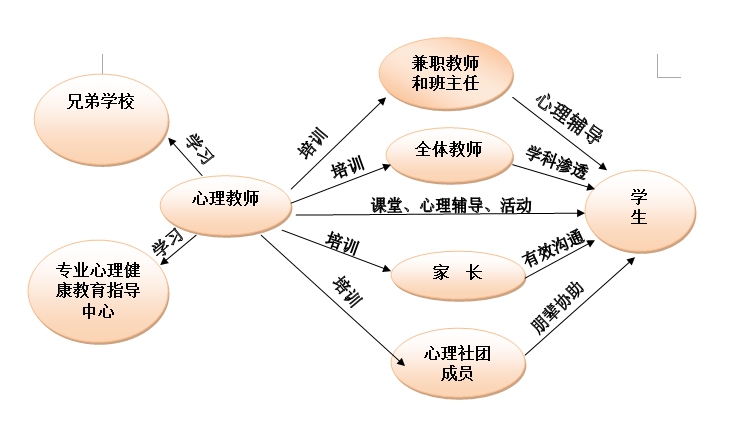

(一)完善心理健康教育领导机构和网络。心理健康教育是学校德育工作的一部分,德育工作的开展要促进心理健康教育的良性发展。首先需要的是领导机构的顶层设计,应该有一位专门负责德育工作的校级领导作为心理健康工作推动的“龙头”,再由各专业组长、各班主任、各心理教师为成员,有明确的工作思路,统一的工作方向,既分工又合作,才能使全校的心理健康工作常规化。在整个工作的实施过程中,形成教师、班主任、家长、心理教师、家长、心理社团、学生之间的健康教育联系网络。

彼此之间的关系如下图所示:

(二)加强心理教师团队建设。从数量上保证专业心理教师队伍的强大;从质量上提升心理教师的业务水平和教学、教研能力。对心理教师定期进行专业能力培训,向兄弟学校学习工作经验,向专业机构学习,提升业务能力,更新理念,创新方法;经常对学校心理健康教育工作进行研讨和问题排查;定期对学生心理问题进行跟踪和疏导,制定合适的工作方案。

(三)成立学生心理社团。借助学生心理社团开展活动,宣传心理健康文化,促进学校形成良好的积极、健康、向上的育人氛围。

首先,成立学生心理社团可以弥补心理健康教育师资的不足。通过学生社团,进行自我教育和自我服务。他们是由一群心理工作或心理学的爱好者组成,可以实现“助人自助”。在师资严重不足的情况下,增加新的团队力量。心理社团的成员可以由各班级心理委员组成,也可以在全校范围内打海报招募。

其次,学生社团可以丰富心理健康教育方式。目前,我们的工作方式虽然多样化,如教师讲授、咨询室个体辅导、沙盘辅导、心理测评系统进行心理健康状况评估、集中讲座等模式,但不一定是学生受欢迎的。开展社团活动则更受学生喜欢。如心理作文大赛、心理健康演讲赛、户外拓展训练等,这种教育模式,不但可以激发学生积极性,更能让学生主动参与和情感体验,活跃了氛围,更受中职生欢迎。

再次,学生心理社团可以激发学生潜能,有一种心灵的归宿感。“助人自助”是心理健康教育中有一个原则。即激发学生潜能,让学生自己解决问题。在这个大家庭中,学生可以自主设计活动方案,互相讨论,互相沟通,不断完善自我,达成某种心灵上默契,形成一种互相促进,快乐成长的融洽氛围,这正是心理健康最佳的境界。

(四)依托静态文化氛围,推动心理健康教育活动良性发展。可以依托传统的节日,如“三八”国际妇女节、母亲节、5.25心理节、中秋节、国庆节、感恩节等等,开展感恩教育、爱国教育、孝文化教育系列活动;观看心理电影,开展校园心理剧大赛;在班级中开展心理健康黑板报评比;运用校园广播在校园内部加强心理文化知识宣传,让心理健康的理念深植在每位师生的生活和学习中。

(五)家校合作,形成合力。

现代教育中,强调各种教育形式的有机整合。①前面的分析中恰好认证了家庭因数对中职学生心理问题的影响。“家庭是一切教育的第一场所,并在这方面负责情感和认识之间的联系及价值观和准则的传授;处境很差的家庭往往把学校看作是一个陌生的世界,它们既不了解学校的规约,也不了解学校的用途。因此,家长和教师必须进行真正的对话。”②

(1)老师要充分分析学生的原生家庭关系。不同的家庭关系导致了学生不同的性格特征。一类是独生子女家庭。无论在家庭文化娱乐方面还是日常家庭生活方面,孩子始终处于中心地位,这种家庭的学生往往独立能力差、早熟、身体虚弱、任性、高傲自大、嫉妒心强、缺乏社交性、神经过分脆弱等种种不良特性,都是有父母过度溺爱、过分袒护、过分放纵等“过分教育”所致。一类是单亲家庭。;由于父母离异,学生离家出走、青少年犯罪、旷课、逃学,性格内向,性情孤僻等心理问题表现尤为突出。再一类是隔代教育家庭。老人的旧观念与社会对人才的需求相抵触。无论在教育方法上还是在行为方式上,都很少考虑到孩子的特点,会导致孙辈责任心和能力的弱化。90%的中职生,特别是县一级农村中职学校的学生,都归类于这几种家庭,所以,心理问题集中、突出,心理健康教育工作任务繁重,学校也只有在了解问题原因的情况下,才能更有效地开展工作。

(2)加强学校对家庭教育的指导。成立家长学校指导委员会,定期对家长进行培训。帮助家长重新审视自身的问题,客观看待孩子身上的诸多问题,正确处理与孩子的关系,形成正确的教育观念,更充分地理解学校,配合学校工作,逐渐达成一个健康的教育共识,齐力推动学校的心理健康教育工作有效开展。

中职学校心理健康教育工作不能靠哪一方面单打独斗,也不能在一朝一夕做得完美无暇。面对一群特殊的学生群体,更多的工作要做好心理问题防御机制,重在全面增强学生心理问题的免疫力,以提高学生的心理素质。

参考文献:

〔1〕李瑞学,王文琴.关于加强高校心理健康教育的思考[J].山东省青年管理干部学院学报,2005,(4).

〔2〕①注释,孙云晓,关颖,李文道,孙宏艳,曹萍,《家庭教育指导师培训教材》,中国青少年研究中心编,2007年8月,第247页.

〔3〕②注释,由雅克.德洛尔任主席的国际21世纪教育委员会向联合国科教文组织提交的报告:《教育——财富蕴含其中》,教育科学出版社1996年12月版,第96页.