青霉素类药物发生不良反应的药学分析

(江苏省泰州市人民医院,江苏泰州,225300)

作者:帅晔,女,大学本科,主管药师,药学专业

【摘要】 目的 对青霉素类药物在实际治疗过程中所导致出现的不良反应情况进行药学分析。方法 选择2018年1月—2020年12月在我院就诊其应用青霉素类药物进行治疗后有明确不良反应出现患者432例,通过整理病历资料,对导致不良反应出现的具体药品类型、剂型、不良反应类型、严重程度、治疗效果等情况进行总结与分析。结果 在所有青霉素类药物导致的不良反应当中,皮肤及其附属器官过敏的发生率水平最高,其次还包括消化、神经、血液、心血管、呼吸等多个系统的不良反应;导致青霉素类药物在应用过程中不良反应发生的主要药物剂型包括粉针剂、注射剂、片剂、胶囊剂等几种;舒他西林、阿莫西林、哌拉西林、阿莫西林/克拉维酸、青霉素钾、青霉素钠、氨苄西林、哌拉西林/三唑巴坦等青霉素类药物均有导致出现不良反应的可能;不良反应按照严重程度的不同,轻度不良反应376例、中度不良反应48例、重度不良反应8例;经过对症治疗完全治愈388例(占比达到89.81%)、好转38例(占比达到8.80%)、有后遗症存在4例(占比达到0.93%)、无效死亡2例(占比达到0.46%)。结论 青霉素类药物在实际应用过程中导致的不良反应,通常以成都轻微的皮肤及其附属器官过敏为主,粉针剂、注射剂在使用过程中导致出现不良反应的可能性较大,大多数患者的不良反应经过系统的治疗预后较为理想,在临床实际工作中,需要着重加强对青霉素类药物不良反应的监测,保证做到合理用药,使青霉素的用药安全性得到充分保障。

【关键词】青霉素;不良反应;药学分析

青霉素类药物已经成为目前临床上较为常用的一种抗生素类药物,属于β-内酰胺抗生素的一种,该药物当中含有6-氨基青霉烷酸母核结构,作用于人体之后,可以将细菌的细胞壁黏肽合成过程破坏,从而达到杀菌的效果[1、2]。青霉素类药物所具有的抗菌活性相对较强,在临床上被应用广泛,使肺炎球菌、溶血性链球菌、感染性心内膜炎、流行性脑脊髓膜炎等感染类疾病治疗的首选[3、4]。但随着近些年来青霉素类药物的不断普及,由其所导致的不良反应的相关报道也呈现逐年增加的态势,变态反应属于其中最常见的一种,其发生率水平接近10%,严重者甚至会出现敏性休克、死亡等严重后果。因此,对青霉素类药物所导致的不良反应进行研究,制定针对性的措施进行防治,具有非常重要的意义[5-7]。本文对青霉素类药物在实际治疗过程中所导致出现的不良反应情况进行药学分析。汇报如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择2018年1月—2020年12月在我院就诊其应用青霉素类药物进行治疗后有明确不良反应出现患者432例,其中包括男性214例,女性218例,年龄14-82岁,平均46.9±6.5岁,发病至入院时间1-13天,平均4.2±0.6天。

1.2 方法

通过整理分析432例在应用青霉素类药物治疗期间出现不良反应的患者病历,总结导致不良反应出现的具体药品类型、剂型、不良反应类型、严重程度、治疗效果等。

1.3 观察指标

(1)不良反应类型及分布情况;(2)各种类型不良反应的具体表现;(3)不良反应严重程度及治疗后转归情况;(4)导致不良反应的具体药物种类及占比;(5)导致不良反应的药物剂型和给药途径。

2 结果

2.1 不良反应类型及分布情况

在所有青霉素类药物导致的不良反应当中,皮肤及其附属器官过敏的发生率水平最高,其次还包括消化、神经、血液、心血管、呼吸等多个系统的不良反应,具体分布情况见表1。

表1 不良反应类型及分布情况

器官及系统 不良反应例数(例) 占比(%)

血液系统 2 0.46

泌尿系统 2 0.46

循环系统 6 1.39

呼吸系统 10 2.31

神经系统 14 3.24

心血管系统 22 10.18

消化系统 70 16.20

全身性损伤 84 19.44

皮肤及附属器官 202 46.76

其他 20 4.65

2.2 各种类型不良反应的具体表现

① 血液系统不良反应表现:白细胞减少、粒细胞减少、过敏性紫癜、骨髓抑制;② 泌尿系统不良反应表现:尿失禁、血尿、尿频、肾功能异常、膀胱刺激征;③ 循环系统不良反应表现:潮红、苍白;④ 呼吸系统不良反应表现:咳嗽、气促、呼吸困难、哮喘、憋气、喉水肿、肺水肿;⑤ 神经系统不良反应表现:头痛、头晕、眩晕、抽搐、麻木、失眠、焦虑、震颤、精神障碍、锥体外系反应;⑥ 心血管系统不良反应表现:心悸、心慌、胸闷、低血压、心动过速、心动过缓、静脉炎、低血钾、心律失常;⑦ 消化系统不良反应表现:恶心、呕吐、呃逆、腹痛、腹泻、纳差、胃功能紊乱、肠炎、肝区不适、肝功能异常;⑧ 全身性损伤不良反应表现:变态反应、发热、乏力、畏寒、寒战、多汗、过敏性休克;⑨皮肤及附属器官不良反应表现:瘙痒、皮疹、荨麻疹、斑丘疹、剥脱性皮炎、红斑疹、水肿、紫绀、水疱疹

2.3 不良反应严重程度及治疗后转归情况

不良反应按照严重程度的不同,轻度不良反应376例、中度不良反应48例、重度不良反应8例;经过对症治疗完全治愈388例(占比达到89.81%)、好转38例(占比达到8.80%)、有后遗症存在4例(占比达到0.93%)、无效死亡2例(占比达到0.46%)。具体情况见表2和表3。

表2 不良反应严重程度

严重程度 例数(例) 占比(%)

重度 8 1.85

中度 48 11.11

轻度 376 87.04

表3 不良反应治疗后转归情况

转归 例数(例) 占比(%)

死亡 2 0.46

后遗症 4 0.93

好转 38 8.80

完全治愈 388 89.81

2.4 导致不良反应的具体药物种类及占比

舒他西林、阿莫西林、哌拉西林、阿莫西林/克拉维酸、青霉素钾、青霉素钠、氨苄西林、哌拉西林/三唑巴坦等青霉素类药物均有导致出现不良反应的可能,具体情况见表4。

表4 导致不良反应的具体药物种类及占比

器官及系统 不良反应例数(例) 占比(%)

哌拉西林/三唑巴坦 12 2.78

氨苄西林 20 4.63

青霉素钠 28 6.48

青霉素钾 30 6.94

阿莫西林/克拉维酸 34 7.87

哌拉西林 44 10.19

阿莫西林 108 25.00

舒他西林 134 31.02

其他 22 5.09

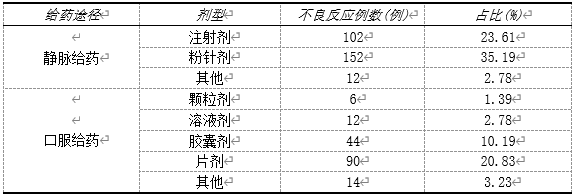

2.5 导致不良反应的药物剂型和给药途径

导致青霉素类药物在应用过程中不良反应发生的主要药物剂型包括粉针剂、注射剂、片剂、胶囊剂等几种,具体情况见表5。

表5 导致不良反应的药物剂型和给药途径

3 讨论

青霉素类药物通过静脉途径给药发生不良反应的可能性较高,以粉针剂和注射剂两种剂型表现得最为突出[8]。口服用药导致的不良反应较少,其中片剂发生不良反应的可能性最大。由于静脉滴注能够将将药物直接的注入到患者的血液当中,药物当中所携带的一些微粒、内毒素、pH值、渗透压等因素均会导致不良反应产生,同时给药操作不当、滴速快、浓度高、配制液体放置时间过长等也是导致不良反应出现的主要因素。皮肤及附件的过敏反应在所有不良反应当中的发生率最高,大多情况下属于程度轻微的皮肤瘙痒、皮疹、红斑,严重者会有严过敏性休克、死亡等后果[9、10]。青霉烯酸等青霉素降解产物属于主要过敏原[11]。因此,一旦有皮肤过敏反应出现,需要迅速停药,对患者情况进行观察,必要的时候实施紧急抗过敏治疗[12]。消化系统和全身性损害不良反应发生的几率也相对较高,研究显示,该类药物对神经组织会产生一定的毒性,造成全身性损害,但症状表现普遍较轻,停药后经过对症处理就会消失[13、14]。消化系统不良反应的出现与药物的直接毒性作用有着密切关系,以伪膜性结肠炎及急性出血性腹泻最为严重。其他系统不良反应较少,但同样不可忽视[15]。本次研究说明,青霉素类药物在实际应用过程中导致的不良反应,通常以成都轻微的皮肤及其附属器官过敏为主,粉针剂、注射剂在使用过程中导致出现不良反应的可能性较大,大多数患者的不良反应经过系统的治疗预后较为理想,在临床实际工作中,需要着重加强对青霉素类药物不良反应的监测,保证做到合理用药,使青霉素的用药安全性得到充分保障。

参考文献

[1] 刘 洋,肖隆灏,张 磊.从《药品不良反应信息通报》分析中药及其制剂致泌尿系统药物不良反应[J].环球中医药,2018,11(9):1392-1395.

[2] 刘华珍, 罗群, 姚小军. 抗生素药物的不良反应与合理应用的临床研究[J]. 深圳中西医结合杂志, 2015, 25(6): 172-173.

[3] Buonomo A,Pascolini L,Rizzi A,et al. Cross-reactivity and tolerability of ertapenem in patients with IgE-mediated hypersensitivity to β-Lactams[J].J Investig Allergol Clin Immunol,2016,26(2):100-105.

[4] 续艳姣.青霉素与氯霉素、四环素类抗菌药物联合使用不良反应及药学分析[J].健康前沿,2017,26(10):156,159.

[5] 付曼妮,解翠林,石年,等.苄星青霉素治疗梅毒硬下疳的效果及血清IL-27和IL-33水平影响分析[J].中国性科学,2016,25(7):69-72.

[6] 胡秀萍,陈新贵.应用圆形分布法分析561例青霉素致不良反应[J].中国医院用药评价与分析,2017,17(1):119-120,124.

[7] Prows CA,Zhang X,Huth MM,et al.Codeine-related adverse drug reactions in children following tonsillectomy: A prospective study [J].Laryngoscope,2014,124(5):1242-1250.

[8] 金锋,周月琴,蒯海斌,等.兰索拉唑联合阿莫西林、替硝唑根治HP的疗效分析[J].中国医药指南,2016,14(35):149-150.

[9] 石文良,SHIWenliang.阿莫西林与替硝唑联合治疗急性肠胃炎的疗效研究[J].中国卫生标准管理,2015,6(21):65-66.

[10] 毕俊秋.奥美拉唑、阿莫西林、替硝唑联合治疗慢性胃炎的临床疗效观察[J].临床医药文献杂志(电子版),2017,4(5):796.

[11] 陈婕,贾彦超,刘宏伟.雷贝拉唑和克拉霉素联合阿莫西林疗法治疗胃溃疡的疗效观察[J].中国实用医药,2014,9(28):144-145.

[12] 赵海宁.妇科千金片联合克林霉素磷酸酯治疗慢性盆腔炎的临床效果观察[J].中国现代药物应用,2016,10(07):162-163.

[13] 国家卫生计生委抗菌药物临床应用与细菌耐药评价专家委员会.青霉素皮肤试验专家共识[J].中华医学杂志,2017,97(40):3143-3146.

[14] 果家林,张娜娜,龚媛媛,等.抗菌药物致过敏反应的免疫学机制研究进展[J].中国医院用药评价与分析,2015,15(1):140-143.

[15] 周法庭,朱晓丹,波顺庆,等.β-内酰胺环和侧链结构诱导青霉素类抗生素过敏的研究进展[J].医学综述,2018,24(3):444-448.