网络拓扑结构模型

日期: 2019/8/15 浏览: 1 来源: 学海网收集整理 作者: 学海网

目录

1. 层次模型 1

1.1 拓扑模型 1

1.2 特点 2

2. 平面模型 2

2.1 拓扑结构 2

2.2 特点 2

3. 网状模型 3

3.1 拓扑结构 3

3.2 特点 3

4. 层次化网络设计 3

4.1 总体原则 3

4.2 各层原则 3

网络拓扑结构目前主要有层次化模型、平面模型和网状模型。

1. 层次模型

1.1 拓扑模型

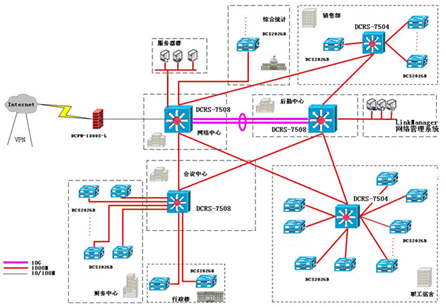

图1 层次化结构(以交换为主)

图2 层次结构(以路由为主)

1.2 特点

层次化模型特点:

(1)节省成本

在采用层次模型之后,各层次各司其职,不再在同一个平台上考虑所有的事情。层次模型模块化的特性使网络中的每一层都能够很好地利用带宽,减少了对系统资源的浪费。

(2)易于理解

层次化设计使得网络结构清晰明了,可以在不同的层次实施不同难度的管理,降低了管理成本。

(3)易于扩展

在网络设计中,模块化具有的特性使得网络增长时网络的复杂性能够限制在子网中,而不会蔓延到网络的其他地方。而如果采用扁平化和网状设计,任何一个节点的变动都将对整个网络产生很大影响。

(4)易于排错

层次化设计能够使网络拓扑结构分解为易于理解的子网,网络管理者能够轻易地确定网络故障的范围,从而简化了排错过程。

2. 平面模型

2.1 拓扑结构

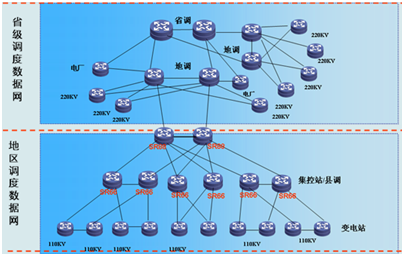

图3 平面拓扑结构(以路由为主)

2.2 特点

(1)广播数据包。

(2)路由信息的传播带来的负担。

(3)适合小的网络规模,易设计、实施、管理、良好可用性。

(4)站点少时,路由协议很快的收敛,链路失效很快恢复;站点多时,环路相反方向的路由器经过很多跳。

3. 网状模型

3.1 拓扑结构

图4 部分网状结构(以路由为主) 图5 全网状结构(以路由为主)

3.2 特点

(1)可用性极好,可靠性高。

(2)部署和维护昂贵;优化、故障排查和升级;对路由器的扩展性有限制,一般在ISP部署。

4. 层次化网络设计

4.1 总体原则

(1)控制网络拓扑结构的范围,一般3个层次;

(2)先设计接入层、再是分布层、最后核心层;

(3)根据流量和协议行为来规划层与层之间的互连;

4.2 各层原则

(1)核心层的设计原则

1)提供冗余,以实现高可靠性;选择高性能的设备,提高转发速度;

2)路由器启用可提高吞吐量的特性,尽量避免启用过滤;

3)核心层的范围应被限制,提供可预测的性能,并且易于故障排查;

4)将因特网连接置于核心层;

5)分支机构的连接置于核心层;

(2)分布层的设计原则

1)在核心层路由协议和接入层路由协议之间进行重新分发;例:IGRP和EIGRP;

2)汇总接入层的路由;尽可能配置静态路由;

3)分布层向核心层隐藏接入层的详细信息;分布层向接入层提供访问核心层最近的路由信息;

(3)接入层的设计原则

1)选择高密度端口设备满足用户接入需求;

2)进行必要的安全管理,如VLAN划分、身份认证等。