链路聚合技术文档

日期: 2019/8/25 浏览: 3 来源: 学海网收集整理 作者: 学海网

目录

1. 以太网链路聚合作用 1

2. 链路聚合的基本概念 1

2.1 聚合接口 1

2.2 聚合组 1

2.3 成员端口 1

2.4 操作Key 2

2.5 配置分类 2

2.6 参考端口 2

2.7 LACP协议 2

3. 聚合模式 3

3.1 静态聚合模式 4

3.2 动态聚合模式 5

4. 聚合负载分担类型 7

1. 以太网链路聚合作用

链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组,使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。

链路聚合可以实现出/入负荷在聚合组中各个成员端口之间分担,以增加带宽。同时,同一聚合组的各个成员端口之间彼此动态备份,提高了连接可靠性。

如图1所示,Device A与Device B之间通过三条以太网物理链路相连,将这三条链路捆绑在一起,就成为了一条逻辑链路Link aggregation 1,这条逻辑链路的带宽等于原先三条以太网物理链路的带宽总和,从而达到了增加链路带宽的目的;同时,这三条以太网物理链路相互备份,有效地提高了链路的可靠性。

图1 链路聚合示意图

2. 链路聚合的基本概念

2.1 聚合接口

聚合接口是一个逻辑接口,它可以分为二层聚合接口和三层聚合接口。

2.2 聚合组

聚合组是一组以太网接口的集合。聚合组是随着聚合接口的创建而自动生成的,其编号与聚合接口编号相同。每个聚合组唯一对应着一个逻辑接口,我们称之为聚合接口。聚合组/聚合接口可以分为以下两种类型:

(1)二层聚合组/二层聚合接口:二层聚合组的成员端口全部为二层以太网接口,其对应的聚合接口称为二层聚合接口(Bridge-aggregation Interface,BAGG)。

(2)三层聚合组/三层聚合接口:三层聚合组的成员端口全部为三层以太网接口,其对应的聚合接口称为三层聚合接口(Route-aggregation Interface,RAGG)。

2.3 成员端口

聚合组中的以太网接口就称为该聚合组的成员端口,成员端口的状态具有以下两种状态:

(1)选中(Selected)状态:此状态下的成员端口可以参与用户数据的转发,处于此状态的成员端口简称为“选中端口”。

(2)非选中(Unselected)状态:此状态下的成员端口不能参与用户数据的转发,处于此状态的成员端口简称为“非选中端口”。

2.4 操作Key

操作Key是系统在进行链路聚合时用来表征成员端口聚合能力的一个数值,它是根据成员端口上的一些信息(包括该端口的速率、双工模式等)的组合自动计算生成的,这个信息组合中任何一项的变化都会引起操作Key的重新计算。在同一聚合组中,所有的选中端口都必须具有相同的操作Key。

2.5 配置分类

根据对成员端口状态的影响不同,成员端口上的配置分为以下三类:

(1) 端口属性类配置:包含速率、双工模式和链路状态(up/down)这三项配置内容,是成员端口上最基础的配置内容。

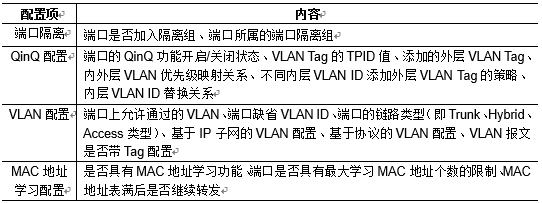

(2) 第二类配置:包含的配置内容如表1所示。在聚合组中,只有与对应聚合接口的第二类配置完全相同的成员端口才能够成为选中端口。

表 1 第二类配置的内容

3) 第一类配置:是相对于第二类配置而言的,包含的配置内容有GVRP、MSTP等。在聚合组中,即使某成员端口与对应聚合接口的第一类配置存在不同,也不会影响该成员端口成为选中端口。

2.6 参考端口

参考端口从成员端口中选出,其端口属性类配置和第二类配置将作为同一聚合组内的其它成员端口的参照,以确定这些成员端口的状态。

2.7 LACP协议

基于IEEE802.3ad标准的LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)协议是一种实现链路动态聚合的协议,运行该协议的设备之间通过互发LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,链路聚合控制协议数据单元)来交互链路聚合的相关信息。

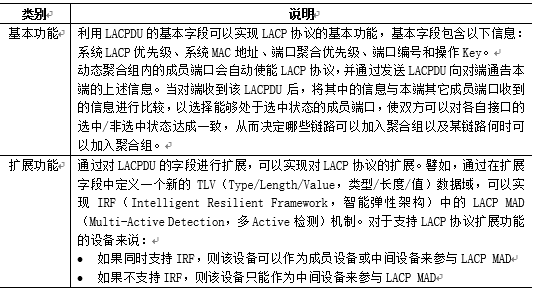

(1) LACP协议的功能

根据所使用的LACPDU字段的不同,可将LACP协议的功能分为基本功能和扩展功能两大类,如表2所示。

表 2 LACP协议的功能分类

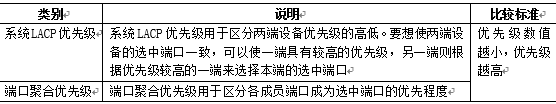

(2) LACP优先级

根据作用的不同,可以将LACP优先级分为系统LACP优先级和端口聚合优先级两类,如表3所示。

表 3 LACP优先级的分类

(3) LACP超时时间

LACP超时时间是指成员端口等待接收LACPDU的超时时间。在三倍LACP超时时间之后,如果本端成员端口仍未收到来自对端的LACPDU,则认为对端成员端口已失效。LACP超时时间只有短超时(1秒)和长超时(30秒)两种取值。

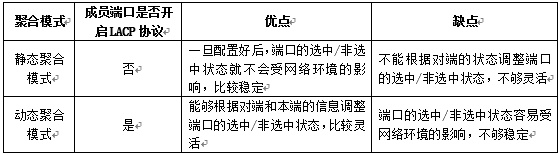

3. 聚合模式

根据成员端口上是否启用了LACP协议,可以将链路聚合分为静态聚合和动态聚合两种模式,它们各自的特点如表4所示。

表 4 不同聚合模式的特点

3.1 静态聚合模式

静态聚合模式中,成员端口的 LACP 协议为关闭状态。其端口状态通过手工进行维护。

(1)选择参考端口

当聚合组内有处于up状态的端口时,先比较端口的聚合优先级,优先级数值最小的端口作为参考端口;如果优先级相同,再按照端口的全双工/高速率-﹥全双工/低速率-﹥半双工/高速率-﹥半双工/低速率的优先次序,选择优先次序最高、且第二类配置与对应聚合接口相同的端口作为该组的参考端口;如果优先次序也相同,则选择端口号最小的端口作为参考端口。

与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于up状态的端口成为可能处于 Selected 状态的候选端口,其它端口将处于 Unselected 状态。

聚合组中处于 Selected 状态的端口数是有限制的,当候选端口的数目未达到限时,所有候选端口都为 Selected 状态,其它端口为 Unselected 状态;当候选端口的数目超过这一限制时, 系统将按照端口号从小到大的顺序选择一些候选端口保持在 Selected 状态,端口号较大的端口则变为 Unselected 状态。

当聚合组中全部成员都处于 down 状态时,全组成员均为 Unselected 状态。因硬件限制(如不能跨板聚合)而无法与参考端口聚合的端口将处于Unselected 状态。

(2) 确定成员端口的状态

静态聚合组内成员端口状态的确定流程如图2所示。

图 2 静态聚合组内成员端口状态的确定流程

注:

1)静态聚合组内选中端口的最大数量与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。

2)当一个成员端口的端口属性类配置或第二类配置改变时,其所在静态聚合组内各成员端口的选中/非选中状态可能会发生改变。

3)当静态聚合组内选中端口的数量已达到上限时,后加入的成员端口即使满足成为选中端口的所有条件,也不会立刻成为选中端口。这样能够尽量维持当前选中端口上的流量不中断,但是由于设备重启时会重新计算选中端口,因此可能导致设备重启前、后各成员端口的选中/非选中状态不一致。

3.2 动态聚合模式

在动态聚合模式下,聚合组内的成员端口上均启用LACP协议,其端口状态通过该协议自动进行维护。动态聚合模式的工作机制如下:

1. 选择参考端口

(1) 首先,从聚合链路的两端选出设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)较小的一端:先比较两端的系统LACP优先级,优先级数值越小其设备ID越小;如果优先级相同再比较其系统MAC地址,MAC地址越小其设备ID越小。

(2) 其次,对于设备ID较小的一端,再比较其聚合组内各成员端口的端口ID(由端口的聚合优先级和端口的编号共同构成):先比较端口的聚合优先级,优先级数值越小其端口ID越小;如果优先级相同再比较其端口号,端口号越小其端口ID越小。端口ID最小的端口作为参考端口。

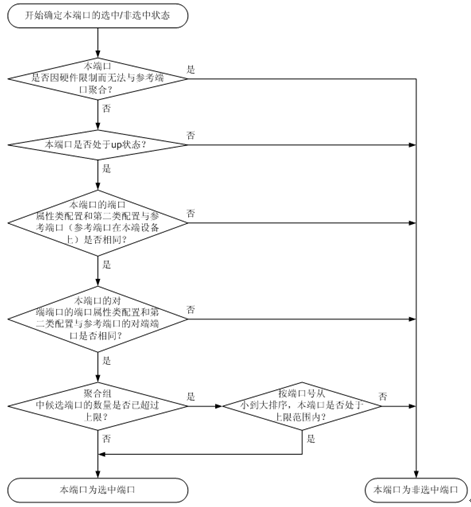

2. 确定成员端口的状态

在设备ID较小的一端,动态聚合组内成员端口状态的确定流程如图3所示。

图 3 动态聚合组内成员端口状态的确定流程

与此同时,设备ID较大的一端也会随着对端成员端口状态的变化,随时调整本端各成员端口的状态,以确保聚合链路两端成员端口状态的一致。

注:

1)动态聚合组内选中端口的最大数量与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。

2)当动态聚合组内同时存在全双工端口和半双工端口时,全双工端口将优先成为选中端口;只有当所有全双工端口都无法成为选中端口,或动态聚合组内只有半双工端口时,才允许从半双工端口中选出一个成为选中端口,且只有一个半双工端口可成为选中端口。

3)当一个成员端口的端口属性类配置或第二类配置改变时,其所在动态聚合组内各成员端口的选中/非选中状态可能会发生改变。

4)当本端端口的选中/非选中状态发生改变时,其对端端口的选中/非选中状态也将随之改变。

5)当动态聚合组内选中端口的数量已达到上限时,后加入的成员端口一旦满足成为选中端口的所有条件,就会立刻取代已不满足条件的端口成为选中端口。

4. 聚合负载分担类型

通过采用不同的聚合负载分担类型及其组合,可以灵活地实现对聚合组内流量的负载分担。聚合负载分担的类型包括以下几种:

(1)根据报文的MAC地址进行聚合负载分担;

(2)根据报文的VLAN标签进行聚合负载分担;

(3)根据报文的服务端口号进行聚合负载分担;

(4)根据报文的入端口进行聚合负载分担;

(5)根据报文的IP地址进行聚合负载分担;

(6)根据报文的IP协议类型进行聚合负载分担;

(7)根据报文的MPLS标签进行聚合负载分担;

用户可以指定系统按照上述聚合负载分担类型的其中之一或其组合来进行负载分担,此外用户也可以指定系统按照报文类型(如二层、IPv4、IPv6、MPLS等)自动选择聚合负载分担的类型,还可以指定系统对每个报文逐包进行聚合负载分担。

注:不同型号的设备支持的聚合负载分担类型不同,请以设备的实际情况为准。