毕业设计-钱营孜煤矿2.4Mt/a新井设计-工作面大推进度运输保障技术

毕业设计-钱营孜煤矿2.4Mt/a新井设计-工作面大推进度运输保障技术

- 资源类别:论文

- 资源分类:建筑化工

- 适用专业:采矿工程

- 适用年级:大学

- 上传用户:流觞曲水最有爱

- 文件格式:word+cad

- 文件大小:34.17MB

- 上传时间:2018/4/30 23:09:02

- 下载次数:0 次

- 浏览次数:263 次

资料简介

毕业设计-钱营孜煤矿2.4Mt/a新井设计-工作面大推进度运输保障技术,共160页,85653字,附cad设计图纸、外文翻译。

摘 要

本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分为钱营孜煤矿2.4 Mt/a新井设计。钱营孜煤矿位于安徽省宿州市西南,区内有南坪集至宿州市的公路和四通八达的支线与任楼、许疃、临涣、童亭、桃园等矿井相连。青疃~芦岭矿区铁路支线从勘查区南部由西向东穿过,向东与京沪线、向西与濉阜线沟通。合徐高速公路从勘查区东北部穿过,交通十分便利。井田走向长度约6 km,倾向长度约3.2 km,面积约35.08 km2。主采煤层为32号煤层,平均倾角为12°,平均厚度为2.89 m。井田工业储量为159.69 Mt,可采储量为99.32 Mt,矿井服务年限为51 a。矿井正常涌水量为434 m3/h,最大涌水量为885 m3/h。矿井绝对瓦斯涌出量为1.72 m3/min,属于低瓦斯矿井。

根据井田地质条件,提出四个技术上可行的开拓方案。方案一:立井单水平开拓上山开采,岩石大巷开拓;方案二:立井单水平开拓上山开采,煤层大巷开拓;方案三:立井两水平开拓上山开采,岩石大巷开拓;方案四:立井两水平开拓上山开采,煤层大巷开拓。通过技术经济比较,最终确定方案一为最优方案。水平标高-720 m。

设计首采区采用采区准备方式,工作面长度200 m,采用综采一次采全高采煤法,矿井年工作日为330 d,工作制度为“三八制”。

大巷采用底卸式矿车运输,辅助运输采用矿车运输。矿井通风方式为分区对角式。

专题部分题目是工作面大推进度运输保障技术,锚网支护是这类巷道的主要支护手段。阐述了沿空巷道上覆岩层结构、围岩应力分布、围岩变形的一般规律。并通过对现场实测数据的整理分析,总结了类似条件下巷道的矿压显现规律,以指导沿空巷道的支护设计。

翻译部分题目是水泥浆性能对充分注浆锚杆拉拔承载能力的影响。

关键词:钱营孜煤矿;立井;采区布置;一次采全高采煤法;分区对角式;双巷掘进

目 录

一般部分

1 井田概述及地质特征 1

1.1井田概述 1

1.1.1井田地理位置及范围 1

1.1.2 矿区气候与气象 1

1.1.3地形与河流 2

1.1.4地震 2

1.1.5矿区经济概况 2

1.1.6水源及电源 2

1.2井田地质特征 2

1.2.1地层 2

1.2.2构造 4

1.2.3水文地质特征 5

1.3 煤层特征 9

1.3.1煤层埋藏条件 9

1.3.2可采煤层及其围岩特征 9

1.3.3煤的特征 11

1.4其它开采技术条件 12

2 井田境界与储量 14

2.1井田境界 14

2.1.1井田境界划分的原则 14

2.1.2 开采界限 14

2.1.3井田尺寸 14

2.2 矿井工业储量 14

2.2.1地质资源储量 14

2.2.2工业资源/储量 17

2. 3 矿井可采储量 18

2. 3.1安全煤柱留设原则 18

2. 3.2矿井永久保护煤柱损失量 18

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 21

3.1 矿井工作制度 21

3.2 矿井设计生产能力及服务年限 21

3.2.1矿井设计生产能力确定依据 21

3.2.2矿井设计生产能力的确定 21

3.2.3矿井服务年限 22

3.2.4 井型校核 22

4 井田开拓 24

4.1 矿井开拓的基本问题 24

4.1.1 井筒形式,数目,位置及坐标确定 24

4.1.2 阶段划分和开采水平设置 25

4.1.3 工业广场位置、形状及面积确定 25

4.1.4 主要开拓巷道 26

4.1.5 开拓延伸方案 26

4.1.7 确定开拓方案 26

4.2 矿井基本巷道 32

4.2.1井筒 32

4.2.2井底车场及硐室 35

4.2.3 主要开拓巷道 37

5 准备方式——带区巷道布置 40

5.1煤层地质特征 40

5.1.1采区位置 40

5.1.2采区煤层特征 40

5.1.3主要可采煤层顶底板岩石力学特征 40

5.1.4水文地质 40

5.1.5地质构造 40

5.1.6瓦斯 41

5.1.7地温 41

5.1.8地表情况 41

5.2 采区巷道布置及生产系统 41

5.2.1煤柱尺寸的确定 41

5.2.2采煤方法及工作面长度的确定 41

5.2.3确定采区各种巷道的尺寸、支护方式及通风方式 41

5.2.4采区巷道的联络方式 42

5.2.5采区接替顺序 42

5.2.6生产系统 42

5.2.7采区生产能力及采出率 43

5.3采区车场选型设计 44

5.3.2采区主要硐室布置 46

6 采煤方法 49

6.1 采煤工艺方式 49

6.1.1采区煤层特征及地质条件 49

6.1.2确定采煤工艺方式 49

6.1.3回采工作面参数 49

6.1.4综采工作面的设备选型及配套 51

6.1.5综采工作面的设备选型及配套 54

6.1.6回采工艺 56

6.1.7回采工作面支护方式 57

6.1.8工作面端头支护和超前支护 58

6.1.9各工艺过程注意事项 59

6.1.10循环图表、劳动组织、主要技术经济指标 60

6.2回采巷道布置 63

6.2.1回采巷道布置方式 63

6.2.2回采巷道参数 63

7 井下运输 66

7.1概述 66

7.1.1井下运输原始数据 66

7.1.2煤层及煤质 66

7.1.3运输距离和运输设计 66

7.1.4矿井运输系统 67

7.2采区运输设备选择 68

7.2.1设备选型原则: 68

7.2.2采区运输设备选型及能力验算 68

7.3大巷运输设备选 70

7.3.1运输大巷设备选择 70

7.3.2轨道大巷设备选择 71

8 矿井提升 74

8.1矿井提升概述 74

8.2主副井提升 74

8.2.1主井提升 74

8.2.2副井提升设备选型 76

9 矿井通风及安全 79

9.1矿井通风系统选择 79

9.1.1矿井基本概况 79

9.1.2矿井通风系统的基本要求 79

9.1.3矿井通风方式的选择 79

9.1.4矿井通风方法的选择 80

9.1.5采区通风系统的要求 81

9.1.6采区工作面通风方式的确定 81

9.1.7通风容易时期和通风困难时期采煤方案的确定 82

9.2采区及矿井所需风量 86

9.2.1回采工作面风量计算 87

9.2.3硐室需风量 89

9.2.4其它巷道风量计算 89

9.2.5矿井总风量计算 89

9.2.6风量分配 90

9.2.7 通风构筑物 90

9.3 全矿通风阻力计算 90

9.3.1矿井通风总阻力计算原则 90

9.3.2确定矿井通风容易和困难时期 91

9.3.3矿井最大阻力路线 91

9.3.4矿井通风阻力计算 91

9.3.5矿井通风总阻力 94

9.3.6矿井总风阻及总等积孔 94

9.4 矿井通风设备选型 95

9.4.1通风机选择的基本原则 95

9.4.2通风机风压的确定 95

9.4.3电动机选型 98

9.4.4矿井主要通风设备的要求 98

9.4.5对反风、风硐的要求 99

9.5 防止特殊灾害的安全措施 99

9.5.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 99

9.5.2预防井下火灾的措施 99

9.5.3防水措施 99

10 设计矿井基本技术经济指标 101

参考文献 103

专题部分

1 引言 105

2良好工作制度的建立 108

3 工作面安全运输的监测 111

4新技术设备的引进 114

翻译部分

英文原文 127

中文译文 142

摘 要

本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分为钱营孜煤矿2.4 Mt/a新井设计。钱营孜煤矿位于安徽省宿州市西南,区内有南坪集至宿州市的公路和四通八达的支线与任楼、许疃、临涣、童亭、桃园等矿井相连。青疃~芦岭矿区铁路支线从勘查区南部由西向东穿过,向东与京沪线、向西与濉阜线沟通。合徐高速公路从勘查区东北部穿过,交通十分便利。井田走向长度约6 km,倾向长度约3.2 km,面积约35.08 km2。主采煤层为32号煤层,平均倾角为12°,平均厚度为2.89 m。井田工业储量为159.69 Mt,可采储量为99.32 Mt,矿井服务年限为51 a。矿井正常涌水量为434 m3/h,最大涌水量为885 m3/h。矿井绝对瓦斯涌出量为1.72 m3/min,属于低瓦斯矿井。

根据井田地质条件,提出四个技术上可行的开拓方案。方案一:立井单水平开拓上山开采,岩石大巷开拓;方案二:立井单水平开拓上山开采,煤层大巷开拓;方案三:立井两水平开拓上山开采,岩石大巷开拓;方案四:立井两水平开拓上山开采,煤层大巷开拓。通过技术经济比较,最终确定方案一为最优方案。水平标高-720 m。

设计首采区采用采区准备方式,工作面长度200 m,采用综采一次采全高采煤法,矿井年工作日为330 d,工作制度为“三八制”。

大巷采用底卸式矿车运输,辅助运输采用矿车运输。矿井通风方式为分区对角式。

专题部分题目是工作面大推进度运输保障技术,锚网支护是这类巷道的主要支护手段。阐述了沿空巷道上覆岩层结构、围岩应力分布、围岩变形的一般规律。并通过对现场实测数据的整理分析,总结了类似条件下巷道的矿压显现规律,以指导沿空巷道的支护设计。

翻译部分题目是水泥浆性能对充分注浆锚杆拉拔承载能力的影响。

关键词:钱营孜煤矿;立井;采区布置;一次采全高采煤法;分区对角式;双巷掘进

目 录

一般部分

1 井田概述及地质特征 1

1.1井田概述 1

1.1.1井田地理位置及范围 1

1.1.2 矿区气候与气象 1

1.1.3地形与河流 2

1.1.4地震 2

1.1.5矿区经济概况 2

1.1.6水源及电源 2

1.2井田地质特征 2

1.2.1地层 2

1.2.2构造 4

1.2.3水文地质特征 5

1.3 煤层特征 9

1.3.1煤层埋藏条件 9

1.3.2可采煤层及其围岩特征 9

1.3.3煤的特征 11

1.4其它开采技术条件 12

2 井田境界与储量 14

2.1井田境界 14

2.1.1井田境界划分的原则 14

2.1.2 开采界限 14

2.1.3井田尺寸 14

2.2 矿井工业储量 14

2.2.1地质资源储量 14

2.2.2工业资源/储量 17

2. 3 矿井可采储量 18

2. 3.1安全煤柱留设原则 18

2. 3.2矿井永久保护煤柱损失量 18

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 21

3.1 矿井工作制度 21

3.2 矿井设计生产能力及服务年限 21

3.2.1矿井设计生产能力确定依据 21

3.2.2矿井设计生产能力的确定 21

3.2.3矿井服务年限 22

3.2.4 井型校核 22

4 井田开拓 24

4.1 矿井开拓的基本问题 24

4.1.1 井筒形式,数目,位置及坐标确定 24

4.1.2 阶段划分和开采水平设置 25

4.1.3 工业广场位置、形状及面积确定 25

4.1.4 主要开拓巷道 26

4.1.5 开拓延伸方案 26

4.1.7 确定开拓方案 26

4.2 矿井基本巷道 32

4.2.1井筒 32

4.2.2井底车场及硐室 35

4.2.3 主要开拓巷道 37

5 准备方式——带区巷道布置 40

5.1煤层地质特征 40

5.1.1采区位置 40

5.1.2采区煤层特征 40

5.1.3主要可采煤层顶底板岩石力学特征 40

5.1.4水文地质 40

5.1.5地质构造 40

5.1.6瓦斯 41

5.1.7地温 41

5.1.8地表情况 41

5.2 采区巷道布置及生产系统 41

5.2.1煤柱尺寸的确定 41

5.2.2采煤方法及工作面长度的确定 41

5.2.3确定采区各种巷道的尺寸、支护方式及通风方式 41

5.2.4采区巷道的联络方式 42

5.2.5采区接替顺序 42

5.2.6生产系统 42

5.2.7采区生产能力及采出率 43

5.3采区车场选型设计 44

5.3.2采区主要硐室布置 46

6 采煤方法 49

6.1 采煤工艺方式 49

6.1.1采区煤层特征及地质条件 49

6.1.2确定采煤工艺方式 49

6.1.3回采工作面参数 49

6.1.4综采工作面的设备选型及配套 51

6.1.5综采工作面的设备选型及配套 54

6.1.6回采工艺 56

6.1.7回采工作面支护方式 57

6.1.8工作面端头支护和超前支护 58

6.1.9各工艺过程注意事项 59

6.1.10循环图表、劳动组织、主要技术经济指标 60

6.2回采巷道布置 63

6.2.1回采巷道布置方式 63

6.2.2回采巷道参数 63

7 井下运输 66

7.1概述 66

7.1.1井下运输原始数据 66

7.1.2煤层及煤质 66

7.1.3运输距离和运输设计 66

7.1.4矿井运输系统 67

7.2采区运输设备选择 68

7.2.1设备选型原则: 68

7.2.2采区运输设备选型及能力验算 68

7.3大巷运输设备选 70

7.3.1运输大巷设备选择 70

7.3.2轨道大巷设备选择 71

8 矿井提升 74

8.1矿井提升概述 74

8.2主副井提升 74

8.2.1主井提升 74

8.2.2副井提升设备选型 76

9 矿井通风及安全 79

9.1矿井通风系统选择 79

9.1.1矿井基本概况 79

9.1.2矿井通风系统的基本要求 79

9.1.3矿井通风方式的选择 79

9.1.4矿井通风方法的选择 80

9.1.5采区通风系统的要求 81

9.1.6采区工作面通风方式的确定 81

9.1.7通风容易时期和通风困难时期采煤方案的确定 82

9.2采区及矿井所需风量 86

9.2.1回采工作面风量计算 87

9.2.3硐室需风量 89

9.2.4其它巷道风量计算 89

9.2.5矿井总风量计算 89

9.2.6风量分配 90

9.2.7 通风构筑物 90

9.3 全矿通风阻力计算 90

9.3.1矿井通风总阻力计算原则 90

9.3.2确定矿井通风容易和困难时期 91

9.3.3矿井最大阻力路线 91

9.3.4矿井通风阻力计算 91

9.3.5矿井通风总阻力 94

9.3.6矿井总风阻及总等积孔 94

9.4 矿井通风设备选型 95

9.4.1通风机选择的基本原则 95

9.4.2通风机风压的确定 95

9.4.3电动机选型 98

9.4.4矿井主要通风设备的要求 98

9.4.5对反风、风硐的要求 99

9.5 防止特殊灾害的安全措施 99

9.5.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 99

9.5.2预防井下火灾的措施 99

9.5.3防水措施 99

10 设计矿井基本技术经济指标 101

参考文献 103

专题部分

1 引言 105

2良好工作制度的建立 108

3 工作面安全运输的监测 111

4新技术设备的引进 114

翻译部分

英文原文 127

中文译文 142

资料预览图片:

资料文件预览

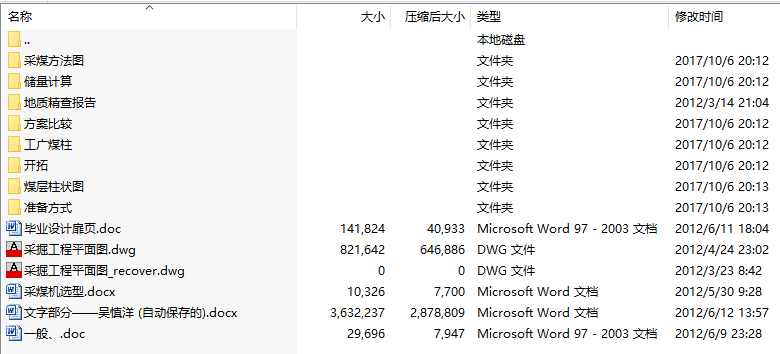

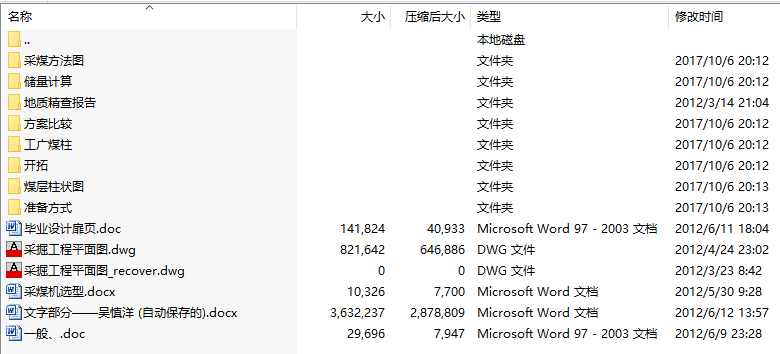

共16文件夹,50个文件,文件总大小:47.82MB,压缩后大小:34.17MB

- 毕业设计-钱营孜煤矿2.4Mt/a新井设计-工作面大推进度运输保障技术

- 钱营孜煤矿2.4Mt\a新井设计-工作面大推进度运输保障技术

- 毕业实习资料2.24

一般、.doc [29.00KB]

一般、.doc [29.00KB]- 储量计算

采掘工程剖面图—.dwg [1.87MB]

采掘工程剖面图—.dwg [1.87MB]- 准备方式

- 打印

采掘准备方式图—.dwg [1.69MB]

采掘准备方式图—.dwg [1.69MB]- 新建文件夹

采掘工程剖面图—.dwg [1.63MB]

采掘工程剖面图—.dwg [1.63MB] 采掘工程剖面图—.dwg [1.56MB]

采掘工程剖面图—.dwg [1.56MB]- 地质精查报告

第1章 绪论.doc [260.50KB]

第1章 绪论.doc [260.50KB] 第2章 区域地质.doc [516.50KB]

第2章 区域地质.doc [516.50KB] 第3章 勘查区地质.doc [1.56MB]

第3章 勘查区地质.doc [1.56MB] 第4章 煤层.doc [2.21MB]

第4章 煤层.doc [2.21MB] 第5章 煤质.doc [709.50KB]

第5章 煤质.doc [709.50KB] 第6章 煤层开采技术条件.doc [704.50KB]

第6章 煤层开采技术条件.doc [704.50KB] 第7章 勘查工作及其质量评述.doc [528.00KB]

第7章 勘查工作及其质量评述.doc [528.00KB]- 工广煤柱

采掘工程平面图.dwg [774.41KB]

采掘工程平面图.dwg [774.41KB]- 开拓

- 开拓剖面图

采掘工程剖面图—.dwg [1.56MB]

采掘工程剖面图—.dwg [1.56MB]- 开拓平面图

采掘工程剖面图—.dwg [1.53MB]

采掘工程剖面图—.dwg [1.53MB] 采掘工程平面图—.dwg [499.76KB]

采掘工程平面图—.dwg [499.76KB] 文字部分——吴慎洋 (自动保存的).docx [3.46MB]

文字部分——吴慎洋 (自动保存的).docx [3.46MB]- 方案比较

~$比较——吴慎洋.docx [162.00B]

~$比较——吴慎洋.docx [162.00B] ~$部分——吴慎洋 (自动保存的).docx [162.00B]

~$部分——吴慎洋 (自动保存的).docx [162.00B] ~$部分——吴慎洋.docx [162.00B]

~$部分——吴慎洋.docx [162.00B] 三机配套选型.docx [10.08KB]

三机配套选型.docx [10.08KB] 吴慎洋毕业设计前四章说明书.docx [966.55KB]

吴慎洋毕业设计前四章说明书.docx [966.55KB] 开拓方案图比较最终——周建.dwg [110.22KB]

开拓方案图比较最终——周建.dwg [110.22KB] 文字部分——吴慎洋 (自动保存的).docx [3.44MB]

文字部分——吴慎洋 (自动保存的).docx [3.44MB] 文字部分——吴慎洋.docx [2.35MB]

文字部分——吴慎洋.docx [2.35MB] 方案一、二粗略比较.doc [89.50KB]

方案一、二粗略比较.doc [89.50KB] 方案三、四粗略比较.doc [133.00KB]

方案三、四粗略比较.doc [133.00KB]- 方案比较

acad.vlx [2.93KB]

acad.vlx [2.93KB] 采掘工程平面图.bak [1.19MB]

采掘工程平面图.bak [1.19MB] 采掘工程平面图——方案比较图.bak [1.19MB]

采掘工程平面图——方案比较图.bak [1.19MB] 采掘工程平面图——方案比较图.dwg [1.01MB]

采掘工程平面图——方案比较图.dwg [1.01MB] 方案比较——吴慎洋.docx [53.19KB]

方案比较——吴慎洋.docx [53.19KB] 说明书1.doc [3.60MB]

说明书1.doc [3.60MB] 说明书(韩效辉)A5.doc [5.17MB]

说明书(韩效辉)A5.doc [5.17MB] 采掘工程平面图.dwg [666.86KB]

采掘工程平面图.dwg [666.86KB] 毕业设计扉页.doc [138.50KB]

毕业设计扉页.doc [138.50KB]- 煤层柱状图

29-303.dwg [975.17KB]

29-303.dwg [975.17KB] 356.dwg [834.19KB]

356.dwg [834.19KB] 384.dwg [826.78KB]

384.dwg [826.78KB] 402.dwg [936.26KB]

402.dwg [936.26KB] 403.dwg [767.26KB]

403.dwg [767.26KB] 411.dwg [529.63KB]

411.dwg [529.63KB] 671.dwg [161.63KB]

671.dwg [161.63KB] 802.dwg [303.67KB]

802.dwg [303.67KB] Q29-302.dwg [329.93KB]

Q29-302.dwg [329.93KB] zhzzt最终.dwg [186.51KB]

zhzzt最终.dwg [186.51KB] 采掘工程平面图.dwg [802.38KB]

采掘工程平面图.dwg [802.38KB] 采掘工程平面图_recover.dwg [0.00B]

采掘工程平面图_recover.dwg [0.00B]- 采煤方法图

采煤方法图0623.dwg [252.40KB]

采煤方法图0623.dwg [252.40KB] 采煤机选型.docx [10.08KB]

采煤机选型.docx [10.08KB]

下载地址

- [ 毕业设计-钱营孜煤矿2.4Mt/a新井设计-工作面大推进度运输保障技术下载 ] (需要: 156 个学海币) 如何赚学海币

资料评论

注意事项

下载FAQ:

Q: 为什么我下载的文件打不开?

A: 本站所有资源如无特殊说明,解压密码都是www.xuehai.net,如果无法解压,请下载最新的WinRAR软件。

Q: 我的学海币不多了,如何获取学海币?

A: 上传优质资源可以获取学海币,详细见学海币规则。

Q: 为什么我下载不了,但学海币却被扣了?

A: 由于下载人数众多,下载服务器做了并发的限制。请稍后再试,48小时内多次下载不会重复扣学海币。

下载本文件意味着您已经同意遵守以下协议

1. 文件的所有权益归上传用户所有。

2. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

3. 学海网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。

4. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

5. 本站不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

Q: 为什么我下载的文件打不开?

A: 本站所有资源如无特殊说明,解压密码都是www.xuehai.net,如果无法解压,请下载最新的WinRAR软件。

Q: 我的学海币不多了,如何获取学海币?

A: 上传优质资源可以获取学海币,详细见学海币规则。

Q: 为什么我下载不了,但学海币却被扣了?

A: 由于下载人数众多,下载服务器做了并发的限制。请稍后再试,48小时内多次下载不会重复扣学海币。

下载本文件意味着您已经同意遵守以下协议

1. 文件的所有权益归上传用户所有。

2. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

3. 学海网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。

4. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

5. 本站不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。